目次

イントロダクション

これは、何十年も前に聞かされた、いま70歳を超えている、××××社の研修所室長まで上り詰めて定年退職した私の実兄の、悲しい冗談です。

兄の網膜には、エキシマレーザーで穴が開いているかもしれないと知っていた私は、複雑な感情を抱きました。

この話、もしかしたら読者のあなたにも、引き出しの奥に眠る “あの技術” の記憶として、身に覚えがあるのではないでしょうか?

技術開発がうまくいっても、事業としては全く花開かない──そんな悩みは、長い間、製造業の技術者の中で途切れたことはないのです。

実際、いま話題沸騰のペロブスカイト太陽電池にしてからが、

というような技術者の声をつい先日聞いて、びっくりしたばかり。

この記事は、「兄のような技術者をこれから出したくない」一心で書かれた、要素技術開発の戦略に関する、製造業の新規事業を数多く伴走してきた、私の考え方を示したものです。

要素技術開発の矛盾

一方で、要素(技術)開発は、顧客の声を聴きながら事業を徐々に開発していく、スタートアップ的な新規事業開発の手法とは相容れないように見えます。

技術ドリブンで始まった多くのプロジェクトが、事業化に苦しんでいる──そんな現場の悩みに通じる、ある印象的なやり取りをきいたことがあります。

YコンビネーターのもとCEOマイケル・サイベル氏は、オンラインセミナーで、技術系の学生とこんな会話を交わしているのです(かなりの会話の内容を中略しています)。

マイケル・サイベル:「若い起業家がよくやる失敗パターンは、『この技術を使って何かしたい!』と技術ありきでスタートしてしまうことです。

たとえば、『機械学習を使って何かしたい』『NFTで何かしたい』『ブロックチェーンで何かしたい』…「何か」の部分は(彼らにとって)どうでもよくて、

NFTを、この問題に適用し、次はあの問題に……と、NFTを使うこと自体が目的化してしまう。

そうじゃなくて、『技術をガッチリ握りしめる』んじゃなくて、『解決したい問題をガッチリ握りしめろ』ということなんです」

学生:「なるほど、 私、ベクターエンジニアリングを専攻してるんですけど、新しい技術を見つけるたびに、『これって何かの解決策になるんじゃないか』って思っちゃうんですよ」

マイケル:「もし技術そのものが大好きなら、研究者の道に進むべきです。でも、技術を「ツール」として使って問題を解決したいなら、その技術に縛られず、本当に解決すべき問題にフォーカスすべきなんです」

出典:Real Talk on Startups, Growth, and Innovation with Y Combinator’s Michael Seibel、拙訳

しかし、カーボンナノチューブを発見したNECの偉大な研究者 飯島澄男氏 が、

明確にイメージして研究を進めたとは思えないのも事実です。

しかも、そうでなかったとしても、技術者としての同氏の偉大さは少しも損なわれるものではない、というところが、純粋な研究機関とはいえない、営利企業による要素技術開発にまつわる最も厄介な矛盾なのです。

そもそも要素技術とは:具体例

要素技術とは

だと私は定義しています。少しひねった定義ですね。

機械工学における要素技術

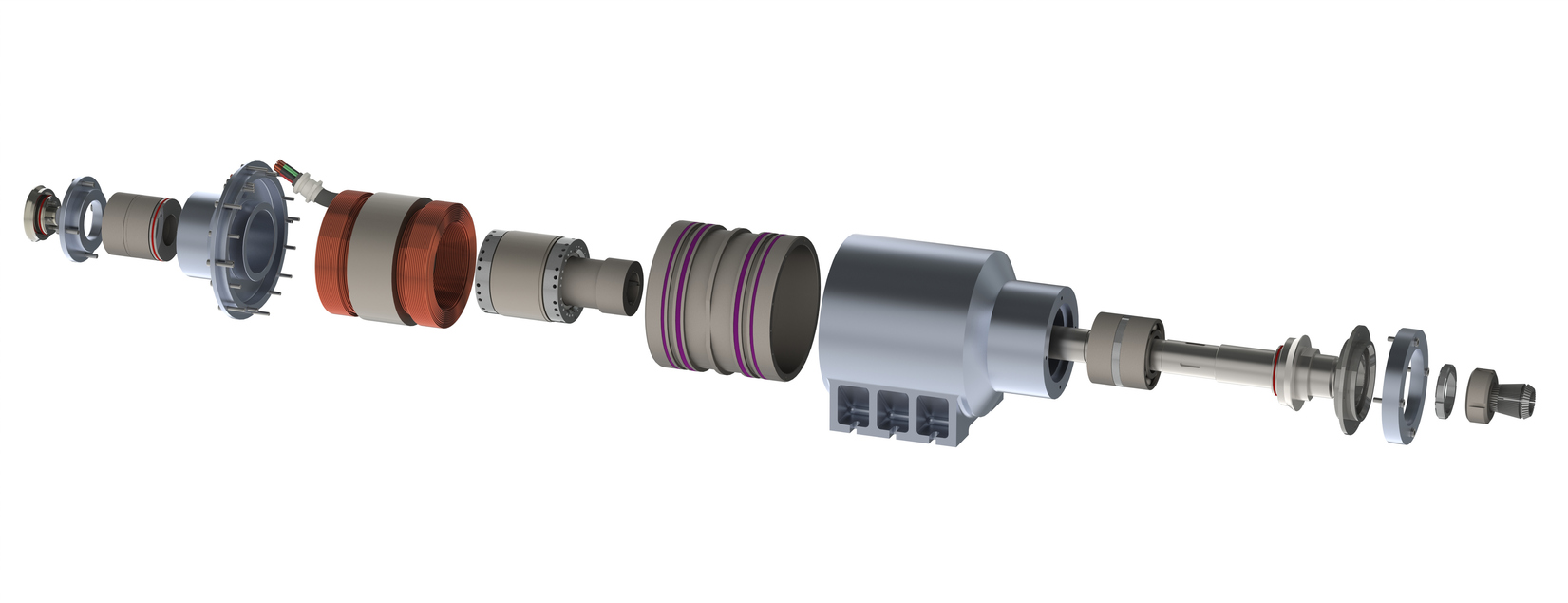

ロボットに例えるのなら、それを分解していったときに、あるところまで分解が進んだら、「アクチュエーター」といった、ひとまとまりのパーツが出てくるでしょう。これをその段階での「要素技術」と呼ぶことが可能です。

なぜこのように持って回った言い方をするかと言えば、

というケースが頻繁にあるからです。

これらもそれぞれ要素技術と呼べるはずです。なぜなら、振動センサーの応用先 applications は、必ずしもアクチュエーターとは限らないことが明らかだからです。

かつておもちゃメーカーのモーター受注生産していたマブチモーターは、このレベルの要素技術のみを提供していた、ということが言えます。

「モーターを勝手に自分たちで標準化し、そのままの形で電動髭剃りメーカーに売った」という、マブチモーターの本業転換の形にはっきり表れているのですが、このような要素技術は、おおざっぱに「このあたりの産業を狙う」、あるいは、化石燃料で走る自動車の部品メーカーのように、特定の個社にのみ販売する、という想定は最初にあれど、最終的に広くいろいろな業界に汎用的に売れる技術を開発したほうが、得られる利益は当然大きくなります。

マルチバーチカルに多くの産業に売れば、「つぶしが効く」からです。

材料科学における要素技術

機械技術よりもさらにわかりやすいのは、化学材料、いわゆる化成の世界です。冒頭に引用したカーボンナノチューブはその典型です。

材料の場合も、ドンピシャにその通り売れるケースはとてもまれなようです。

弊社の、要素技術から事業アイデアを出すソリューション「AIディアソン」を最初にお買い上げになった、売り上げ規模1000億単位の化学材料メーカーの事業開発担当者は、

と明言なさっていました。

この逆の事例は、ユニクロに強く請われてヒートテックを開発した東レの例ですが、これは、ユニクロが B to C で膨大な製品数をさばいてくれるという大前提があって初めて可能で、かつ、ユニクロ側から東レに話を持ち掛けたという点で、要素技術開発先にありきのモデルではなかったため、必ずしも参考になりません。

意外な形の「要素技術」

DJIという中国のドローン企業があります。ドローンのエリアでは非常に強い要素技術を持っているのですが、この企業は、実は、枯れた技術も含めた他社技術と自社技術のインテグレーションという、外部からは見えにくいけれど競合他社は非常に真似しづらい別の強み、コア技術も持っています。

いわば、応用技術レイヤーに、圧倒的な技術的強み、ある意味「技術シーズ」を持っているのです。

こうした「要素技術として『きっちり固まった』ものではないが、立派に他業界に転用が効くというものも、広い意味で「要素技術」にくくることができるはずです。

ためしに、このDJIの「インテグレーションの強み」を要素技術に見立てて、 「AIディアソン」 を用いて事業アイデアを出してみました。こちらでご覧いただけます。

要素技術の開発方針を決めるための2つの視点(今まで良しとされたもの)

さて、より「つぶしの効く」要素技術開発の重要性をわきまえた上で、どのように開発の方向性を決めていくべきでしょうか。

ここでは、世間では正解とされる方法について、私の考えるところを述べてみます。

製品やサービスの未来から考える

かつて経済産業省から、「未来ニーズから価値を創造するイノベーション創出に向けて」という文書がでたことがあります。

その中に、次のような一節があります:

残念ながら、このやり方で、顧客の方から

と頼んでくる大ヒット製品(Product/Market Fit)の要素技術を生み出せる確率は、非常に低いと思います。

なぜなら、単純に、未来を予測することは人間技ではないからです。

2019年の世界を描いた、「ブレードランナー」(Ridley Scott監督, “Blade Runner”, Warner Bros.配給)という1992年の映画があります。

この映画の中では、2019年には人類はアンドロイドと共生しており、空飛ぶ車がデフォルトになっています。

そのようなシュールな未来のニューヨークが描かれている一方で、主人公を演じるハリソン・フォードは、劇中で

あるシーンに、多数のディスプレイモニターが映っているのですが、2025年現在では博物館にでも行かないと見つけることができないブラウン管モニタの、分厚い奥行を誇っています。

とどめに、携帯TV電話が出てきますが、ハードウェアのテンキーがしっかり付いています。

すなわち、人間の発想というものは、そう簡単には飛躍できないのです。誰にでもそこには

すなわち「このマーケットはこのまま進むだろう」という思い込みがあって、「まさか」という事態を、専門家になればなるほど、予見できません。

(この記事「ビジネスにおける「顧客の声」をどう聞くべきか?エキスパートインタビューの功罪」で、いかにエキスパートほどこのバイアスに振り回されやすいかを、詳細に分析しました。)

ちなみに「こんなばかたかいスマホなど売れるわけがない」と、当時のマイクロソフトCEOバルマー氏に嘲笑された iPhone は、2007年にデビューしてから、スマホマーケットの地図を書き換えるのに、5年かかっていません。4年目にはすでに、日本の人口の半分を超える台数を売りさばいているのです。

すなわち、

ことが、絶対に起こりえないとはいいきれないのです。

この記事でとりあげている NVIDIA/エヌヴィディアにしてからが、省演算パワーのAI、DeepSeek という意外なタイプの伏兵が中国から突如現れたことによって、業界時図の塗り替えに今まさに直面していることを思い出していただきたいと思います。

註:私はオムロンが唱える、SINIC THEORY 未来への羅針盤「SINIC(サイニック)理論」を全面的に否定するつもりはありません。未来学を極めれば、このような長期トレンドが垣間見える、ということは大いにありうることだと思います。思いますが、ここで指摘したいのは、SINICは非常にタイムスパンが長く、かつ、「水素エネルギーがどこまで当たり前になるか」といったようなスペシフィックな予測には使いにくい、ということです。その証拠が、オムロンの事業は中計通りには必ずしもいっていないという事実です。

技術の未来から考える

これも、残念ながら、必ずしも大ヒット製品に結びつくとは限りません。

実は「技術の未来を読む」ことがいかに難しいかは、技術経営の神様とも言える、あの永守氏 自身の言葉を読むと、よくわかるのです。

[出典] 永守重信 著, 「永守流 経営とお金の原則」, 日経BP刊

これは永守氏その人による、日本電算 黎明期の話です。いかにも正確に技術の未来を予測したように、自伝にお書きになっています。

そして、この永守氏の例の前例に倣(なら)いたいと思うことには、二つの意味で、大きなリスクが伴います。

私が永守氏本人に出会ったら、伺いたい質問の一つは、

です。実際には永守氏にはお会いできていないので何とも言えないのですが、おそらく氏は、社長の交代劇などの直近の失敗以外、あまりたくさんは、思い出すことができないのではないでしょうか。

これは永守氏の記憶力が悪いからではむろんなく、心理学が明らかにしているのですが、人間の記憶が、長い年月の間には、

からです。

さらにもう一つ、大きなリスクがここにはあります。

胸に手を当てて考えていただきたい、永守氏の成功談には胸躍らせるあなたは、永守氏同様、

と思うでしょうか?……このように

現象を、「出版バイアス」といいます。

永森氏の大成功の裏に、

ということを忘れてはなりません。すなわち、予測を外して失敗する方が、はるかに確率は高いのです。

イメージしやすい具体例は、2021年にMetaと自社の名前を変えた企業の躯幹事業は、まだまだメタバースからはほど遠い、というものです。

要素技術の開発方針を決めるための2つの新しい視点

「未来のあるべき姿」を自分から市場に提案する思考法

では、ビッグテック(GAFAM)たちをぶち抜いてとんでもない時価総額を打ち立てた、革ジャンCEOの率いる独占企業

のようなことは、他社には絶対まねできないのでしょうか?

こそ、まさに究極の要素技術企業です。

かのイーロン・マスク氏も

と発言しており、同社は明確に大ヒット満員御礼状態を達成しています。

同社が、ムーアの法則にしたがって伸びてきたほかの半導体メーカーとも、携帯のチップセットをひたすら高速化してきたクアルコムとも決定的に違うのが、

と、どかんと妄想をぶち上げたことです。例えば、2024NVDIAコンファレンスで、ジェンソン・フアン氏は、こう述べています。

ノートPC、タブレットの出現を、絵に描いて気味の悪いほど正確に予測したコンピューターの父の一人、アラン・ケイの名言に

とありますが、ジェンソン・フアン氏も、そっくりこれと同じことを言っています。

(出典:ダイヤモンドオンライン「未来を予測する確実な方法とは?アラン・ケイとスティーブ・ジョブズをつなぐビジョナリーワード」)

このジェンソン・フアン氏の思考法、

という、現実味ない思考法とは無縁です。さらにいうなら、上に挙げたiPhoneの事例も、

2. ユーザによって使いたいアプリは異なる。PC同様、任意のソフトウエアメーカーがケータイの上で好きにいろいろなアプリを提供する方が、端末の使い道は広がるはずだ

というAppleのビジョンが未来に向けて企投(きとう)された結果として

と市場の認識が書き換えられただけであり、少なくとも1を前面に押し出した

はずです。

アレクサンダー・グラハム・ベルは、電話機を発明したときに市場調査をしたのか?(スティーブ・ジョブズ マッキントッシュを発表したとき、記者の質問に答えて)

(ジョブズだけでなく、本田宗一郎も盛田昭夫も、新規事業を起こす際の市場調査を極めて低く評価していたという事実は、「なぜ市場調査/マーケティングリサーチは新規事業開発で無効なのか?」で書きました。)

iPhone は最初から全く新規性のない、枯れた技術ばかりでできていたので要素技術開発とは無縁ですが、

この考え方は、要素技術においても非常に大切で、いわゆるProduct/Market Fit(行列ができるラーメン屋状態)は、よほどの幸運が作用しない限り、この方法でしか達成できないといっても過言ではないでしょう。

ちなみに大前研一氏は、この「未来を自分で造る」力を「構想力」と呼んでいます。

既存市場が将来「こうなるかも」を予測して新たな要素開発に取り組む思考法

いま、NVIDAとiPhoneの成功事例を挙げましたが、こればかりを志すのは、特に日本の企業では大変困難を伴うと思います。

これは明らかに経営レベルでないとできない、リスクを伴う大胆な、事業戦略のレベルの決断だからです。

例えば、「これからは水素エネルギーの時代を我々がつくる!だからそれだけしか研究しない!」などとR&D部門が宣言しても、経営陣がそれを良しとするかどうかは、非常に微妙ですよね。

そこで、次善の策として、

という方法もオススメです。

ここでポイントは、これは未来予測では全くない、ということです。上で述べた通り、それは人間によくなしうることではないからです。

そうではなく、「業界がこう来たら、我々はこう動く」とケース別に対策を練ってみることです。そしてその対策の中に、自分たちが取り組むべき要素開発の姿が浮かび上がることがままあります。

これを行うには、シナリオプランニングという手法をとります。

シナリオプランニングは、石油メジャーの一画英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルが、これを駆使していくつもの歴史的な節目を言い当ててきたというものです。

73年の第1次石油ショックのときも、当時のトップが中東の産油国から流れてきた情報から、起きうる6つのシナリオを社内で極秘に作らせた結果、経営への影響を最小限にとどめることができました。

当社(株)StartupScaleup.jpの生成AIソリューション「インスタントレポート」を用いると、このシナリオプランニングのやり方で、こんなレポート「トランプ2.

このような未来の「あるかもしれない形」(≠「あるべき姿」)を描くと、そうなったときに自社に足りないところがはっきり見えてきて、要素開発で今からそこを攻めておかねばならない、という発想が出てきやすいのです。

(シナリオプランニングの実施方法については、別記事「シナリオプランニング:事業アイデア発案に大いに役立つ、将来の不確実性に備える方法」で詳細に解説しました。)

要素技術ポートフォリオの設計方法

以上を総括して、お勧めの、要素技術に関する最も実践的なポートフォリオの組み方がこれになります。

以下の四種類の柱を立てて、要素技術を取り扱っていくのです。

- すでに御社が備えている要素技術をほかの市場、あるいはほかの使い方へと転用する「用途開発」

- (ヒートテックのように)直近で顧客企業からニーズを提示されている技術→開発できたら、すかさず1.用途開発へとシフト

- シナリオプランニングの結果出てきた、補填すべき領域での要素開発

- 自社で大胆なビジョンをぶち上げ、市場へ働き掛けていくNVIDA型のリスクを取った要素技術

4だけを主張しても、日本の特に大企業の経営陣は、おいそれと承認を下さないでしょう。だから、1と2で確実に中計の目標を達成しつつ、3で経営者を説得して手堅いチャレンジ、機会が許せば4に大胆に打って出る、とするのです。

いまさっくりと書いてしまったのですが、私は、この用途開発がいかに高いハードルを越えないと遂行できないか、誰よりもよく知っているつもりです。

いま手元にある要素技術を駆使して、思いもよらぬ事業領域に打って出る「用途開発」については、この記事「シーズ本位の新規事業アイデア出し:なぜプラスチック射出機のメーカーがエアウィーヴに大進化できたのか?」で詳細に解説しました。

まとめ

以上、最も現実的な要素技術の開発方法について、解説してきました。弊社「startupscaleup.jp」では、スタートアップ企業から大企業まで、幅広く新規事業開拓の支援を行っています。事業の拡大や再構築に関する調査の他、事業開発における研究、情報提供、普及活動などもサポートしている実績があります。イントラプレナーとして8度の起業経験を生かしたコンサルティングが提供可能です。

資料請求はこちらからお願いいたします。

あわせて読みたい

| あなたが興味を持ったトピック | あわせて読みたいほかの記事 |

|---|---|

| マブチモーター | アパレル業界のキーエンス/高級ジーンズを変えた絣(かすり)メーカ カイハラ |

| 枯れた技術しか使われなかったiPhoneの誕生時の秘話 | iPhoneは、天才スティーブ・ジョブズの発明だという大嘘 |

| 専門家が未来予測を外しやすい現象 | ビジネスにおける「顧客の声」をどう聞くべきか?エキスパートインタビューの功罪 |

| 経産省レポート絶賛の新規事業の失敗事例 | プロダクトアウト「イリジウム」はなぜ失敗したのか? |

| 「未来の市場予測」型 市場調査の根本的な欠点 | なぜ市場調査/マーケティングリサーチは新規事業開発で無効なのか? |

| 事業戦略 | 製造業における事業戦略:新規事業で新たな成長を創出する |

| シナリオプランニングの方法 | シナリオプランニング:事業アイデア発案に大いに役立つ、将来の不確実性に備える方法 |