イントロダクション

最近新規事業開発の世界で、頻繁に、

というプロセスについて語られるようになりました。

某大手メーカまでインキュベーターというインダストリーに参入し、

大企業が、こぞってこれに着目し、導入したという事例はよく聞きます。

決して皮肉を申し上げたいわけではありませんが、

いや、私はこのような性格をしているので、腹の底では思い切り皮肉りたいのですが(笑)、

よく考えてみると、

- Big Tech と呼ばれるGoogleやAmazon.com、

あるいはイーロン・マスク氏の会社がこれを導入したという噂は一向に聞かない - ステージゲートでものすごいイノベーションが起こった!という事例はもっと聞かない

ですよね?

このプロセスにはどのような長所/短所があるのでしょうか?

文句を言うより先、ステージゲートとは何かについて、

浅学ながら、私が理解しているところを伝えます。

ステージゲート法の全体像

私がステージゲート法について聞き知ったところによると、

だいたい二つのバージョンにジャンル分けすることができるようです。

- イノベーションマネジメントによる、多産多死的な事業開発の管理

- スタートアップたちが導入している、

アイデア→Customer/Problem fit→Problem/Solution fit…………とやっていく管理方法

この二つの手法、別物なのですが、ステージゲートと名付けられた理由は共通しています。

事業開発を複数のステージに分割し、次のステージに進むにあたり、

ゲートウェイを設けて一定の要件がクリアできているかを評価、

その要件を満たしたものを次のステージへと進ませ、

開発の次段階を遂行するというやり方です。

そして最後まで到達できたアイデアのみを本格的に事業化します。

わかりやすい喩で説明しましょう。

いま、サケの大群が、産卵のため川の上流へ向かっています。

全てのサケが登り切れるわけではありません、

生命力の強い個体だけが急流に負けずに、最上流まで上っていけます。

すなわち、弱い者は途中で脱落するのです。

ステージゲートプロセスのイメージ

やばい、ここまで書いて、すでに不毛さでいっぱいで脱力したため、

最後まで書ききれるかどうか、自信がなくなりました(笑)。

この記事では、議論の発散を防ぐため、

①にのみ絞って解説→反論していきます。

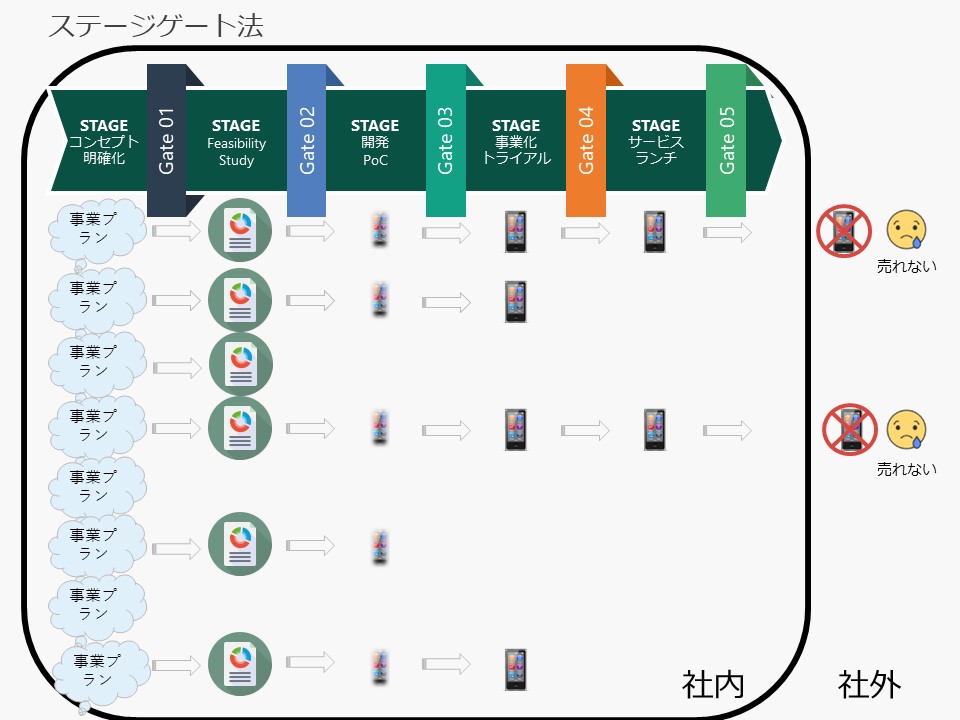

これは典型的には、以下のようなステージに分かれるようです。

ステージゲート法のプロセス

どうも、各々の段階で、

(1) 壁打ちして、いわゆるスジのいいアイデアかどうかを判定

(2) プロトタイプ開発、PoCしてみて、フィージブルでないアイデアを捨てる

(3) 事業化をトライアルして、アーリーアダプターがつくかどうかを確認

(4) サービスローンチする

…………と、数多くの事業アイデアについて並行に進めていき、

ふるいをかけていくらしいのです。

「どうも~らしいのです」とあいまいにどうしてもなってしまうのは、

こんな金ばかりかかる無駄だらけやり方、私は一度もやったことないですし、

オススメも全くできないからです。

ステージゲート法の特徴

ステージゲートの特徴として、

ことが挙げられる、そうです。

果たして本当でしょうか?

本当に顧客のフィードバックを豊富に得られて、

自分たちの事業アイデアがサクッと躊躇なく捨てられるのなら、

ということが可能なはずです。

それがほかならぬ、リーンスタートアップメソッドの、初期フェーズの強みです。

しかし、このプロセスだと、これができません。

ピボットして以前のステージに戻るというサイクルがないからです。

矢羽根は、パラレルに、しかし、前に前にだけ進みます。

できるのは、途中で止まることだけです。

したがって、事業アイデアのイテレーション的なカイゼンは望めますが、

今まで一生懸命育ててきた、かわいいかわいい自分たちの事業アイデアを、

思い切ってゴミ箱にぶち込むときはためらいます。

実際、このタイプのステージゲートを解説したあるサイトでは、

と勇ましいことが書かれています。

初期段階で迷ったら、金と人を投入する前に、事業アイデアを捨てて事業アイデアを変えろ。

大失敗を防ぐための鉄則です。

もう一つの特徴は、

を実現できることだ、そうです。

…………いやー、

ですね。

さらに、多段階に少しづつ投資するから、出費が少ないのだそうです。

これらの特徴がどれだけ「下の下」「ナシよりのナシ」かは、以下で指摘します。

ステージゲートの流れ──各ステージ、ゲートでの検証例

これも、上掲のサイトと同じサイトによると、なのですが。

各ステージのゲートウェイをくぐれる条件には、

たとえば以下のようなものがあるそうです。

ステージ1 アイディエーション

のいずれかが評価できる。

…………いや、いずれかじゃダメですよね?最初から要件ゆるゆるです。

こんなのはアイデア段階で全部クリアしてないと、

Product/Market Fit達成は永遠にできないとここで議論しました。

最悪、少し緩和してもいいのは、②の モート の用件だけです。

例えば、Airbnbには創業時モートが浅かった。

線形プロダクト開発の世紀の大失敗例イリジウムの事業アイデアも、

このステージは余裕で突破できてしまいます。

①も②も、十二分に満たしていたからです。

ステージ3 開発

(自社だけで開発しきれないときは、協力してくれる企業がいる、など)

が、このステージの突破できる大事な要件だそうです。

すなわち、Feasibleであること、ですね。

で、ちょっと待ってください。

開発ステージに達する前に、

しつこい顧客インタビューによって、

あるいは粗悪なMVPを速攻で(事業開発開始してひと月以内)世に出して、

確実にそこに

があることを検証するステージはどこに??

Feasibility Study よりも市場があるかどうかの Desirebility Study のほうが何倍も大事だと

ここで議論しました。

ここでこのような説明が聞こえてきます。

この段階でプロトタイプ作ったりPoCしたりするからわかると。

あのね、そのPoCどうせ無償でしょ?

無償のPoCではさっぱり顧客の本音が分からないのは、

最近百貨店やスーパーに試食コーナーを見かけない理由とほぼ一緒です。

あれはCOVID-19騒ぎの前から激減しています。

なぜなら、ほぼほぼ販促に結び付かず、コスパが最低だからです。

何十年も前の話ですが、金のない学生が、

試食コーナーを渡り歩いて空腹を満たす光景が見かけれられたものです。

すなわち、無償のPoCをしてくれた顧客が、

それを購入してくれる保証はどこにもありません。

もう一つ、心底イタいのは、世紀の線形プロダクト開発大失敗例イリジウムの事業アイデアも、

ここまで到達でき、

ことです。

イリジウムプロジェクトでいうなら、このステージで、

当時の副大統領アル・ゴア氏がテストコールをかけています。

72個の衛星を、彼らはこの段階で打ち上げおえており、コンステレーションを成立させていました。

PoCはイリジウムの場合は失敗でしたが(ゴア副大統領の声は相手に伝わらなかった)、

ここまでにすでに何億ドルも消えてなくなっていた事実は変わりません。

そしてそれは、泣いても笑っても回収不能のサンクコストでした。

ステージ4 事業家トライアル

このステージで検証する要件、

だそうです。

ここで初めて、本気の顧客がつくことの検証ですか?

多段階投資とおっしゃいますが、

ここまでにどれだけ多くの工数とキャッシュを捨ててますか?

心底不思議で仕方ないのですが、なぜ、

客の課題を言語化し、ダメなビジネスモデルキャンバスを顧客の前で燃やす

ステージゲート法の問題点

断言しますが、このやり方でやったら、どんなにアイデアの数が多くても、

間違いなく、ことごとく Product/Market Fit は達成しません。

です。

このやり方は、単に、

だけだからです。

そして上記の通り最悪中の最悪は、

を自社内で、それぞれの案件に人とモノをある程度はかけて実現しようとしていることです。

当然、多段階投資を謳いつつも、コストの総計は膨大なものになります。

プロトタイプとMVPの違いが皆目分かっていないので、

このプロセスの推進派が思っている以上に、実は各案件に金がかかっているのです。

事業は失敗が前提だから、沢山の事業に、あたかもルーレットの目にチップを置くように、

という、思考停止の運任せというのと、実は大差がないです。

この考え方を、ステージゲートとかイノベーションマネジメントとか、

カッコつけて呼ぶのは、いかにも厚顔無恥だと私は思います。

そんな高級で上品なものではない。

やっていることは、

そのものでしょう?

女性Aが気に入って、関係がもてるまでその女性に貢ぎ続け、

ついにダメなら河岸を変えて女性Bにまた大枚をつぎ込み、

またダメなので、次の女性に…………

と、枕営業が成立するまで金を使い続けています。

そして、このようなおじさんに夜の女性が素で惚れる確率は、ゼロです。

そっくりですよね?

違いがあるとすれば、おじさんはたぶんパラレルでなく、シーケンシャルにお金を使うことだけです。

(蛇足ですがこのようなおじさんは心底顔を見たくないので、私は夜のお店は嫌いなのです。)

コンサルタントの皆さんもインキュベーターの皆さんも、

ぜひ次回からこのスキームを、ステージゲートとかイノベーションマネジメントとか呼ばずに、

とカッコつけずに呼んでいただきたいです。

そうすれば、クライアントは、言葉に騙されずに真剣にことの是非を判断します。

また、このプロセスは実は、勤勉そうに見えて、

をしています。わかりますか?

プロジェクトリーダーは、最初のアイデアの段階で予め無数の顧客インタビューに洗練し、

有償でかつみすぼらしいMVPを連射して市場の反応を得て、

ピボットとイテレーションでProduct/Market Fitを狙える案件に育てるのが

ので、メンバーに作業を振って、とにかく開発してしまえ!とやり、

価格を付けてみたら売れないかもしれない製品を、世に出そうとします。

さらには、売れなくても社内では

と評価されて給料も下がらないという、実に理不尽な構造になっているのです。

そして最終製品が売れない場合、営業に非難の矛先が向いたり、

と塩漬けにされ、5年もたってから赤字サービスがクローズされたりします。

会社としては「がんばった」から、赤字でもなんとか生き延びさせたいのです。

実は、金を使いたくて使いたくてしょうがないだけ、というところも

夜のお店のおじさんと酷似しており、

このようなプロセスだと、社内で稟議が通ったとたん、

鬼の首を取ったようなお祭り騒ぎになったりするのは、その証拠です。

首をとるどころか、まだ、犬猿雉が仲間になっただけで、

鬼ヶ島についたら、ぼこぼこにやられること必須なのですが。

終わりに

この話をあるメーカーの大企業の若い営業担当に説明し、

こんな金のかかるやり方をしていたら、

金と人がないからハングリーにリーンスタートアップメソッドで高速に市場を検証して

サービスを伸ばしてくるスタートアップに勝てませんよ、

と申し上げたら、

金と人が豊富な大企業にしかできないイノベーションマネジメントで

スタートアップに対抗すればよいから

というめちゃくちゃ

意見が出てきました。

いやいやいや、

実は上に書いたステージゲート=知的怠慢、金を使いたいだけという洞察は、

この発言から得られています。

合掌。