特殊部隊が持ち歩く、鉄の着信を誇る携帯電話

私は変なシーンで身を乗り出してしまいました。

タリバンの軍事的なリーダーの一人を葬り去るための「レッドウィング作戦」を遂行するため4人の精鋭からなる、ネイビーSEALs(シールズ)のチームがアフガンの山にヘリで降り立ちます。彼らはタリバンの基地に迫って、双眼鏡でターゲットを確認します。ところが民間人と思しきアフガニスタン人と接触してしまい、捕虜にします。

捕虜を殺すの殺さないのでチーム内ですったもんだしたあげく、前線基地の判断を仰ぐため、持ち歩いている通信機を用いてコンタクトを試みます。ところが、これが一向につながらない。通信担当はやむなく「イリジウム」とロゴの入った衛星電話を取り出して、前線基地に電話します。

映画、「ローンサバイバー」の前半、手に汗握るシーンです。

この後、タリバンにこの部隊は見つかってしまって猛攻をくらい、マーカス一等兵曹を除いて全員が戦死します。

この作戦は実際にアフガンで実行されたもので、のちに救援に向かった者含めて、ネイビーSEALsの隊員11名が戦死と、ネイビーSEALs始まって以来の大損害を出しています。

この作戦の前線部隊のネイビーSEALsの唯一の生き残りだったマーカス氏の体験談である原作を読んでみたら、実話とはかなり筋立てが違うのですが、軍事用の無線機がつながらなかったので、衛星電話イリジウムを使って前線基地にコンタクトを試みたのは、これは史実のようです。

私が身を乗り出したのは、このイリジウムこそ、

の究極の例として取り上げられるプロダクトだからです。

線形プロダクト開発 イリジウム

企画の背景

Iridium LLC/イリジウムは Motorola/モトローラの100%出資 子会社で、ずっと軍産複合体の一部としてロッキードやTRWといった軍事産業に通信関連の部品をおさめ続けてきて、下請けに飽き飽きしたMotorolaが久々に放つ、夢のB2C製品でした。

先進国では国民一人が1台以上携帯電話を持ち、日本でも au がスターリンクのサービスを提供し始めた昨今とは訳がちがいます。

この企画発案当初の1984年当時の携帯電話事情というと、ヨーロッパにおける携帯電話の2Gの規格「GSM」が当時まだ通信キャリア募集中の企画段階だったことからわかる通り、アメリカにおいてすら、「アメリカ全土を基地局で覆いつくすなんてばかばかしい夢物語だ」と思われていた、ちょうど、JRが駅にスイカの改札を導入し始めたときと同じような状態でした(といっても若い人には想像つかないでしょうが……)。

モトローラの技術者3人がこの「多数の衛星のコンステレーションで世界のどこででもつながる携帯電話を実現する」ということを思いついた、その基礎になっていたのは、実はレーガン大統領のスターウォーズ計画の一環として構想されていた技術でした。

まさに、ずっと軍事技術の粋を極めてきたMotorolaならではの、競合他社にはまねしようのないプロダクトです。

失敗を恐れるな!

企画は経営陣のテーブルに載りました。

当時の経営陣はカネがかかりすぎる、リスクが大きすぎるとゴーサインをだしかねていましたが、前代の社長で、会長的なポジションにいた、Appleにとってのスティーブ・ジョブズ以上のカリスマだったボブ・ガルビン氏、たちまちこの壮大な計画を気に入り、鶴の一声でゴーを出しました。

ガルビン氏は社長だったころから、常日頃から社員にこう言っていたのです:

世界のどこででもつながる携帯電話を世界の人々に!

この耳障りのいいキャッチフレーズは、のちにケイパビリティ学派の重鎮としてたたえらえる経営学者ハメル教授の耳にも入り、その主著 “Competing for the future”(邦訳「コアコンピタンス経営」は残念ながら抄訳です)の中でも絶賛されます。

[出所] Gary Hamel, C.K. Prahalad 著, “Competing for the Future”, Harvard Business Review Press刊

それはそうですよね、まさに、技術的にも規模的にも、Motorolaのケイパビリティ=馬鹿力がなければ絶対に世に出ないプロダクトですから。

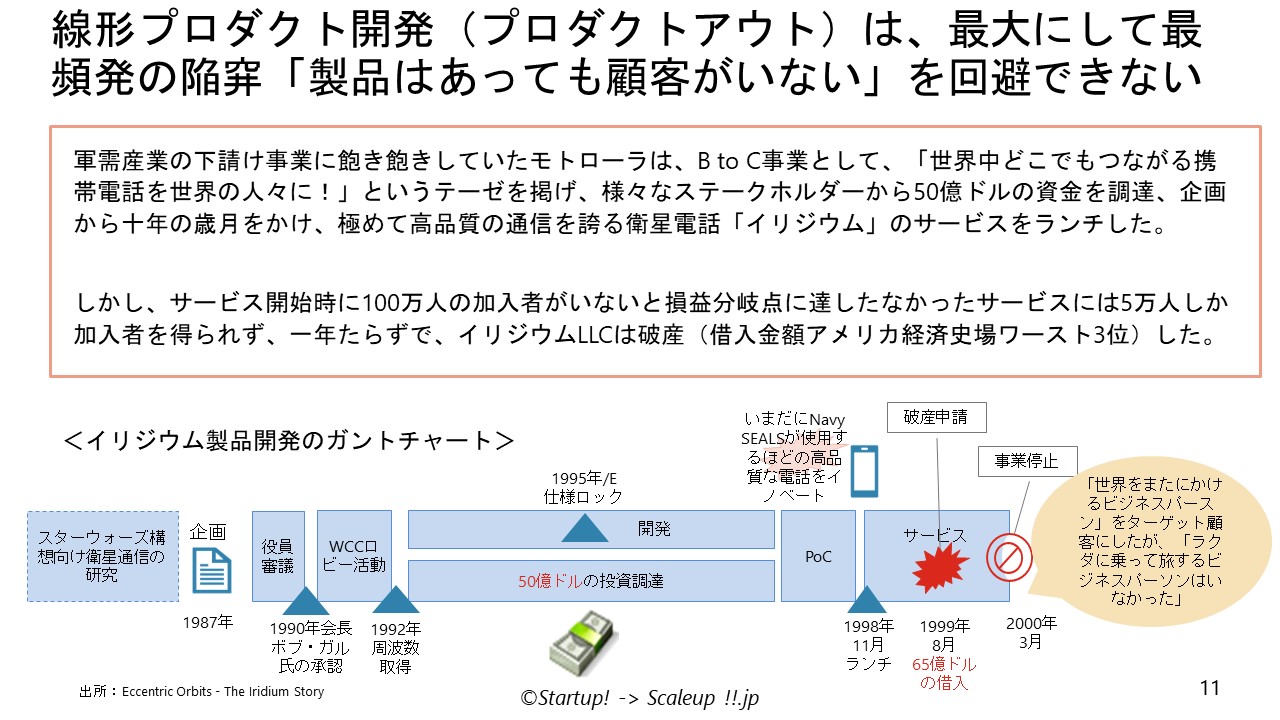

イリジウム計画のたどったガントチャート

アイキャッチ画像に描いた通り、まさに典型的な線形プロダクト開発型のプロジェクトが始まりました。

(「線形プロダクト開発」と言う用語はおそらく馴染みがない概念だと思うのですが、だいたいウォーターフォール型のことだと思っていただければ、大きくは外れません。)

世界どこでも使える独自の周波数を取得し、株や借り入れなどありとあらゆる手段で50億ドルに上る資金調達をしながら、

京セラに端末を造らせつつ、全世界のオペレーターと話してゲートウェイを設け、Iridiumの社員は士気高く、数々の障害を乗り越えて、1998年11月、ついにランチにこぎつけます。

しかし、Iridiumの社長は、ランチ直後に、システムのモニター端末を開いて驚愕します。ただ一つのコールも観測できなかったからです。……そんなはずはない。

人気俳優アレック・ボールドウィン氏を起用してCMを流し、世界的に有名な代理店に大々的なキャンペーンをはらせたはずだ。

通信にバグが多くつながりにくい、京セラの端末の開発が間に合ってない、まだゲートウェイの準備ができていない国が多い、それらのせいだ。

まだシステムはいろいろな意味で未完成だったのです。

すばぬけた技術的イノベーションだったイリジウム

社長は資金繰りに奔走しながら、社員やステークホルダーにそれらをフィックスさせていきました。社内に綿密に実装されていたシックスシグマの威力をもって、最終的に、Iridiumは、技術的には、とんでもなく画期なイノベーションを起こしました。

そのおかげで、20年たった後でも、軍事の専門家がバックアップ回線として使用するほど堅牢さと通信品質を誇ったのです。

アメリカ経済史上歴代3位のチャプター11

そうした鉄壁の着信を誇るイリジウムでしたが、ランチして一年に満たない1999年8月、65億ドルもの借入金をかかえて、Iridium社はチャプター11を申請します。

チャプター11とは、事業再生のための破産の申請です。この破産額は、その破産法のその当時ワースト1位、歴代でも3位を誇ります。

原因は、全く加入者が伸びなかったから、でした。

Motorolaは、「ビジネスのワールドトラベラーたち」がこれを使うものとペルソナを設定していており、(というか、まず技術ありきでペルソナを後付けででっち上げた)サービスをランチしてすぐに100万人がこれを使いだすというビジネスプランでしたが、実際に使ったのは、へき地を命がけで旅する探検家や登山家、たったの

だけでした。

実際、2000年に一度サービスが中断された際、イリジウムを命綱として旅をしていた探検家が一人、遭難して救援を得られず、凍傷により指をなくしています。

のちにマスコミは皮肉ることになります。

イリジウムの挫折から得られる教訓

この記事で描写した、世紀の事業開発の大失敗のてん末は、以下の本に依拠しています。

[出所] John Bloom, “Eccentric Orbits – The Iridium Story”, Grove Press刊

この分厚いペーパーバックからは、事業開発に関する無数の気づきが得られるため、私の手元のこの本は付箋でいっぱいです。

- インドアで使い物にならなかった

- サービスの商流が複雑すぎたため

端末が$3000ドル越え、通話料も最大$30/分と、異常に高価だった - 端末が巨大だった

- ケータイの地上波がつながらないときに、端末にカートリッジを取り付けるなど、

ローミングが圧倒的に不便だった - 思ったより早く、2Gが世界に普及してしまった

- せめてMVPとしてある地域でのみサービスを開始すればいいのに、

いきなり全世界一斉サービスローンチを狙った - パケット通信ができない

などなど、挙げればきりのない数の欠点を誇るこのプロダクトですが、一番の問題は、明らかに、

ことでした。

イリジウムが世に出た当初、アラスカから加入者が電話するCMが流れたのですが、語るに落ちています。

ってどんな状況でしょうか……?トランプ2.0が始まってすぐに、グリーンランドの雪原から政府高官が電話する、と言うシーンなら実際にありそうですが、その場合だって、その使い方をするかもしれない加入者はせいぜいが20人とかですよね。

また、企画当初、飛行機に乗っている同士が通話できるようにエンジニアが頭を悩ませたそうなのですが、そのユーザ、

私もかつて2か月に一度海外出張する生活をしていましたが、部下や同僚との間断ないコミュニケーションから一時的に堂々と解放され、何時間も集中して読書や資料作りに打ち込める時間は、何より貴重でした。

Iridium 社は、

のです。そしてその原因は、事業の企画中に、一度たりとも自社ビルの外へ出て、顧客と話さなかったからでした。

日経コンピュータに、有名な長期連載があります。タイトルは、いわく、バグがあるから、

でも、でもですよ、その動かないコンピュータ、

の何倍もましなんじゃないでしょうか?

以降は、なぜこのような線形プロダクト開発の悲喜劇が起こるのか、そのメカニズムを解剖していきます。

あわせて読みたい

この記事の中で引用した、事業開発関連の記事

| あなたが興味を持ったトピック | あわせて読みたいほかの記事 |

|---|---|

| 転用先の事業アイデアを発想するタイプの事業開発の方法「用途開発」 | シーズ本位の新規事業アイデア出し:なぜプラスチック射出機のメーカーがエアウィーヴに大進化できたのか? |

| 事業化そのものを目指して開発を進めてしまうと事業は失敗する | 事業化の成功ステップ:具体的な方法と実践的なヒント |

| 多くの場合で市場調査はその的を外すため、ジョブズも本田宗一郎も盛田昭夫も市場調査を軽視していた | なぜ市場調査/マーケティングリサーチは新規事業開発で無効なのか? |

| 最初に完成品(事業案)ありきで、そのペルソナを後からでっち上げるタイプのペルソナマーケティングがなぜ確実に失敗するのか | なぜデザイン思考はIBMを救わなかったのか?(なぜペルソナは役に立たないのか?) |

携帯電話シリーズ

- Apple初の携帯電話も実は大失敗していた件について、当サイトの人気記事「iPhoneは、天才スティーブ・ジョブズの発明だという大嘘」に書きました。

- Amazon.com もイリジウムと変わらないことをやっちゃっていた件について、「新規事業の失敗例:アレクサも隠す Amazon.com の黒歴史 fire phone」に書きました。

- iPhoneを滑稽なほどなぞって開発されたバルミューダフォンも案の定コケた件について、「バルミューダの新規事業「バルミューダフォン」の失敗を正確にいい当ててしまいました」に書きました。

【拙著】「新規事業を崩壊させる5つの常識」, 文芸社刊

この中でイリジウムのエピソードをさらに詳細に解説しています。Kindle unlimitedに入っています。

Amazon評価 23mochi 様

スタートアップで 当たり前にできることが、企業内のイントレプレナーでは実践出来無い。それは個人の能力があっても、会社から与えられた組織のミッションに従うが故に陥るジレンマである事を執筆者の実体験から教えてくれる入門書、であり、繰り返し読み返したくなるチェックシート本。130ページ超の小冊子に必要なエッセンスが詰まっており、新規事業開発に携わる若手メンバー向けに人材育成研修の事前学習として配布しています。秀逸。