製造業における事業戦略は、一般には、企業が持続的な成長を目指すために策定する計画や方針のことを指します。製造業を取り巻く環境は急速に変化しており、AIトランスフォーメーションやグローバル化、サステナビリティへの要求など、様々なチャレンジに直面しています。このような状況のもと、従来の製品開発→製造だけでなく、コーポレートベンチャー型の新規事業開発を含めた事業戦略の重要性はますます高まっています。

この記事では、一般的な意味での事業戦略というよりは、その企業の強みと既存事業から導き出される、最も賢い新規事業開発の戦略について、具体的な戦略立案とその実行を含めて、徹底的に解説します。特に、どんな新規事業を維持しながら、いかなるタイプの新規事業でレバレッジをかけて新たな成長領域を開拓できるか?に焦点を当てます。事業戦略を理解し、適切に策定し実行することで、製造業企業は持続的な成長を実現することができるでしょう。

事業戦略の定義とその目的

事業戦略とは何か

事業戦略とは、製造業企業が市場での立ち位置を強化し、競争優位性を確保するために策定する包括的な計画のことだとされますが、事業戦略という用語をイノベーションに絡んで用いるとき、まず最初に、この「競争優位性」という実は中身の薄いキーワードを、取り急ぎ、頭から追い出すことを薦めます。

……ということです。新規事業開発のコンテキストでは、

というのが、イノベーションをまず間違いなく起こせない「必敗パターン」といっていいくらいですし、成功事例に倣って似たような新規事業を開発するのも、わざわざイノベーションを自ら圧殺する試みといっていいのです。

では、競合他社のことを頭から追い払ったとき、事業戦略を立案する目的とは何でしょうか?私は、規模の大中小を問わず既存企業が、既存事業をにらみながら新規事業の組み立て方を考えるとき、その目的は一つしかない、と考えます。それは

ことです。そして、このために考えるべきこと、導き出すべき結論は、これも究極的には、一つしかありません。

です。とても単純ですね。企業のビジョンやミッション、市場分析、競争環境の評価、内部資源の見直し、製造業においては、技術革新や原材料コストの変動、グローバルサプライチェーンの課題など、考えるべきことはいっぱいあるように思えますが、くれぐれも風呂敷を広げすぎないように注意してください。

事業戦略の重要性

もしかしたらあなたは、あまりも乱暴に事業戦略という概念をまとめすぎだ、と思われるかもしれません。

上記の定義を書いた私の念頭にある企業は、富士フィルムです。2000年代に、同社は、突然のアナログカメラ用銀塩フィルム市場の「蒸発」という危機的状況に直面しました。これは「ゆでガエル ニアミス」とでもいうべき危機的な事態でした。実際、最大のライバル コダックは、このタイミングで、ゆでガエルとして破産申請をしたわけです。古森社長(当時)は技術の棚卸を命じ(自社の強みを見据え)、既存事業の要素技術を転用して生産可能な、液晶テレビの保護フィルムや、銀塩フィルムの技術を実はフル活用してできる化粧品といった新規事業を、借り入れなどのリスクを踏みながら、次々と起ち上げ、新しい屋台骨を築きました。

私が「ゆでガエルになるのを戦略的に避けながら」と持って回った表現を用いたのは、このときの富士フィルムの偉業を、周囲はいささか高く評価しすぎだと思うからです。もちろん私は、古森氏が不世出の大企業のリーダーであることを疑っていません。しかし同社の歴史を細かくたどるとき、客観的な視線から冷静に評価すると、当時、富士フィルムはあまりに一瞬で既存事業領域が蒸発したことに、明らかに「慌てて」いた ふし があります。そこが「戦略的に避けながら」という、持って回った表現の意味するところです。

当時の富士フィルムと、コロナ禍真っただ中の2020年度、連結純利益や時価総額、株価での史上初の“商社No. 1”を達成した伊藤忠商事とを見比べるとき、むろん製造業と商社を一概に比較はできませんが、私の言いたいことがピンとくると思います。

そして、この種の戦略の立案の際、きょう日、

はずです。

事業戦略を立てるためのフレームワーク

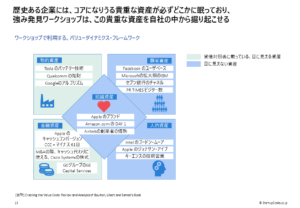

バリューダイナミクス分析

最初のステップは、「自社の強みを見据え」ることです。

バリューダイナミクスはアーサーアンダーセンが開発した戦略フレームワークで、製造業企業の価値創造プロセスを5つの資産カテゴリから評価します。従来の財務指標に加え、無形資産の戦略的活用を可能にする点が特徴で、既存事業と並行に新規事業を推進していくときに、特に有効です。

- 物的資産には製造設備・工場・物流インフラなどが含まれます。富士フィルムがもっていた、銀塩フィルムを扱う要素技術も、ここに含まれます。(要素技術開発については、当サイトの人気記事「要素技術開発の考え方とは?」をご参照ください。)

- 金融資産の分析では、現金フロー・借入枠・研究開発予算などを、既存事業のオペレーションと新規事業に、どの程度の比率で配分するか?を考えます。新規事業を組み立てる際は、メソッドとしてMVPを有効活用する(別記事「MVPの重要性:新規事業 成功の秘訣を徹底解説」参照)ことを念頭において、資金計画を考えます。

- 組織資産評価では、品質管理システムや技術ナレッジデータベース、企業文化の成熟度を測定します。例えば ZARA がトヨタから習って導入しフル活用しているトヨタ生産方式(別記事「究極の顧客開発ZARA」参照)は、ZARA にとって他のアパレルメーカーには まねできないコア技術といっていいでしょう。

- 人的資産分析では、熟練技術者の比率・技術継承プログラムの完成度・外部専門家ネットワークを定量評価します。

- 顧客資産には、サプライヤーとの長期取引関係・販売代理店ネットワーク・共同開発実績などが含まれます。最近興味深いと思った意外な事例は、ある転職エージェントが、その顧客基盤を利活用して、婚活の事業領域へと参入したことです。ビジネスモデルキャンバス上でいう、キーリソースのみならずキーパートナーズ、チャネルに入れるべき項目もここに含まれることがありますから、注意してください。

このフレームワークの非常に優れた点は、数値化できない自社の強みをビジュアル化できる(財務諸表に載せられるのは、物的資産と金融資産だけ)という点です。このバリューダイナミクスで分析して導き出した強みを、キーリソースに据えてビジネスモデルキャンバスを描くと、非常に座りの良い、安定感のある新規事業案を造ることができます。

このバリューダイナミクスを用いるときはしかし、留意点があります。それは

という点です。(株)StartupScaleup.jpでは、生成AIがコーチングしながらバリューダイナミクスを実行していただき、自然にこれに気づいていただけるツールを用意していますので、お問い合わせください。

シナリオプランニング

次のステップは、自社の強みを認識したうえで、自社に襲いかかってくるかもしれない危機的な事態を想定、それに対応するシナリオを準備することです。今ほど、この「襲いかかってくるかもしれない危機的な事態」を想定しやすい時代もないと思います。そう、それはトランプ2.0にほかなりません。

シナリオプランニングは、将来の不確実な状況に対して複数のシナリオを想定し、それぞれに対応する戦略を考案する方法です。この手法を理解し実践することで、想定外の現実に直面して「慌てる」ことを戦略的に避けることができるようになります。実際、伊藤忠商事は、このシナリオ的な考え方でコロナを予測ではなく想定して準備していたからこそ、危機的状況を利して、逆に優位に立てたのです(次の時代を人間が予測しようとすると、必ずと言っていいほど大きく外す原理については、この記事「要素技術開発の考え方とは?」で説明しています)。

自社の強みと既存事業の方向性に則った形で、新規事業の事業戦略の方向性を決めることができるという視点で、シナリオプランニングは ずば抜けた手法です。詳しくは、「シナリオプランニング:事業アイデア発案に大いに役立つ、将来の不確実性に備える方法」をご参照ください。

アンゾフのマトリクス

アンゾフのマトリクスは、製品と市場の組み合わせから成長戦略を体系化するフレームワークです。このマトリクスは以下の4象限で構成され、戦略的な意思決定を支援します。

- 市場浸透戦略(既存市場×既存製品)

既存製品で既存市場のシェア拡大を図る戦略です。顧客の購買頻度向上や販売量増加を目的とした、セット割引やリピート特典などが典型例です。日本コカ・コーラ社が「かくれ脱水撲滅プロジェクト」キャンペーンで消費機会を拡大した事例がこれに該当します。このときに、いわゆる「市場ニーズ」をあらためて捉えなおすことが重要になりますが、この象限では、webアンケートが有効な手段です(詳しくは、別記事「webアンケート調査の基本と成功の秘訣」を参照)。 - 新規市場開拓戦略(新規市場×既存製品)

既存製品を地理的拡大やターゲット層変更で新市場に展開します。海外進出のさいは、別記事「「市場ニーズ」を理解して競争力を高める方法」に書いた通り、その市場の顧客の行動パターン(「市場ニーズ」を直接捉えることは不可能)を正確にとらえることが何より重要になってきます。例えばメルカリは、高額な中古車を D2D で路上で売るという文化を持ったイギリスに2017年に進出し、2年で撤退していますが、顧客の行動パターンに留意しなかった悪い事例です。

また、既存の要素技術を別の新しい市場で展開する、いわゆる用途開発(別記事「シーズ本位の新規事業アイデア出し:なぜプラスチック射出機のメーカーがエアウィーヴに大進化できたのか?」参照)は、広い意味ではこの象限に属します。すなわち、既存の要素技術をもちいた新規事業開発です。今やヘルスケア事業がすっかり屋台骨の一本となった富士フィルムの化粧品「アスタリフト」がこの典型例です。基本的には、この象限においてのみ、新規市場にいるプレイヤーの競合分析が必須となります。 - 製品開発戦略(既存市場×新規製品)

既存顧客向けに新製品を開発し、付加価値を創出します。技術力と市場洞察が求められ、サントリーなどの酒造メーカーが酵母技術を応用した健康食品開発する事例が該当。リスクは中程度ですが、ブランドの信用を活用できる利点があります。 - 多角化戦略(新規市場×新規製品)

最もリスクが高い戦略で、4つのタイプに分類されます:

| タイプ | 特徴 | 事例 |

|---|---|---|

| 水平型多角化 | 類似市場で既存技術を活用 | 自動車メーカーのバイク生産 |

| 垂直型多角化 | サプライチェーン統合 | ステーキ店の牧場経営 |

| 集中型多角化 | 中核技術を新分野に応用 | 物流会社のAI開発 |

| 集成型多角化 | 無関係分野への参入 | 電機メーカーの保険事業 |

事業戦略の立て方と実行プロセス

バリューダイナミクス分析で自社の強みを洗い出す(事業目標の設定はスルーしてよい)

上記の例を振り返っていただきたいのですが、富士フィルムが青天の霹靂的に窮地に追い込まれたとき、ビジョンだの、(当時その概念はそもそもなかったものの)パーパスだのを

上記に引用したルメルト氏は、「企業のオフィスに張り紙してあるビジョンという名の目標がフルに達成された例を見たことがない」というような意味の痛烈な皮肉をかましていますが、「事業目標の設定」には、実態がありません。それを のんびり考えている余裕がある ≒ 真剣に未来の最悪のシナリオが描けていない、ということになりはしないでしょうか?

まず最初に代わりにやるべきは、富士フィルムがそうしたように、自社の強みを洗いざらい棚卸しすることです。これは私が自社の戦略を考えていた時に出くわした不思議な現象なのですが、バリューダイナミクス分析で自社の強みを必死で棚卸ししていると、その途中でいきなり視界が開けるように

ものです。この方法は以下の名著からヒントを得ています。

[出所] 三冨正博 著, 「「見えない資産」経営―企業価値と利益の源泉」, 東方通信社刊

冷静に考えましょうーーまず自社の強みを洗い出す、これは(我が身かわいさのバイアスがかからなければ)リアルです。そしてその結果、自社が本当にやりたかったこと、やるべきこと、すなわち、ビジョンが見える。これ自体は、人の考えつまりフィクションではあるものの、これから新規事業に打って出る御社にとっては、これから襲い掛かってくるたいへんな苦労を乗り越えるための、自分たちがよって立つものですので、リアルを動かしていくのに必須のものです。

現状分析の方法

製造業における事業戦略を立案する際には、現状分析が欠かせません。効果的な現状分析により、製造業企業が直面する課題や潜在的な機会を明らかにすることができます。

SWOT分析やPEST分析などが一般的に使用されているようですが、ここでは、上掲のルメルト氏の発案した、最新の現状分析手法である「戦略ファウンドリー」というメソッドを紹介しておきます。

リチャード・P・ルメルト. 戦略の要諦 (日本経済新聞出版) . 日経BP.

強みが判ったうえで、足元の最重要課題を洗い出すことで、アンゾフのマトリクスをにらみつつ、地に足のついた事業ポートフォリオが組めるようになります。

私が現状分析ツールとして最強だと太鼓判を押すこの戦略ファウンドリーについては、別の記事を建てて詳細に紹介する予定です。

戦略の考案と選定

シナリオプランニングを実行し、「こう来たらこう来る」と、将棋や囲碁の棋士のように10年先を見越した手を、4つ用意します。このシナリオプランニング実行過程で、ぱっと新規事業アイデアがひらめくこともしばしばです。詳しくは、「シナリオプランニング:事業アイデア発案に大いに役立つ、将来の不確実性に備える方法」にゆずります。そして、アンゾフのマトリクスのどの象限にどのように事業を配置するかを、仮説でいいので、ポートフォリオとして組みます。

例えば自動車の系列部品メーカーの例をあげます。

- バリューダイナミクス分析で、①機械の要素技術 ②その技術を生産する組織資産と人的資産が強みだと、見定めたとします。

- 現状の課題は、中小企業なので、人的リソースが既存事業のオペレーションだけで いっぱいいっぱい だ、とわかったとします。

- しかし、シナリオプランニングの結果、UBERが遂に黒船来寇して、ライドシェアが今よりさらに広まりつつ、トランプ関税で日本が世界に輸出する自動車の台数が激減し、燃焼機関の部品どころか EV にも使用可能な自社の要素技術も売れなくなるだろう、となったとします。いっぱいいっぱいだからと言って手をこまねいていると、ゆでガエル化必須ということです。

- その結果、アンゾフのマトリクスの②新規市場開拓戦略で、用途開発で別の事業領域に機械部品を売っていく、という事業ポートフォリオができる……

と、このような段取りで作業を進めます。

実行と評価のプロセス

たてただけの戦略など、絵に描いた餅にしかすぎません。すぐに手を動かして実行できるかどうか、そして、その実行と評価が重要になります。

実行の過程では、新規事業をからめた事業ポートフォリオの実現に当たって、誤った実行方法は、

ことです。計画(Plan)を立て、実行(Do)し、進捗を評価(Check)し、改善策を適用(Act)するサイクルを継続的に回すことで、着実に

なぜなら、最初の Plan の前提である「この戦略は果たして正しいかどうか?」というメタレベルの問題を、PDCAは、原理的にエラー訂正できないからです。ビジネスプランの実現を優先して、PDCAを回しながら、極めて順調な進捗で破滅へ向かって驀進したイリジウムの事例を見れば、私の指摘したいことがお分かりになるはずです。

アンゾフのマトリクスのどの象限にとどまるか/進出するかと関係なく、御社は新しいことを始めようとしているのです。そのさいにいちばん役立つメソッドは、MVPです(別記事「MVPの重要性:新規事業 成功の秘訣を徹底解説」参照)。

事業戦略を成功に導くためのポイント

数値目標の設定と共有

製造業限らず事業戦略の成功には、具体的な数値目標を設定し、それをトラッキングすることが不可欠です。そのさい、事業ポートフォリオが機能しているかどうかを見定める数値目標は、事実上、3つだけです。

- 既存事業の利益率

- 新規事業の売上

- 新規事業の売上 上昇スピード(≠開発スピード)

この、三つのモニタリングするだけで結構です。①を担保に投資することで②を伸ばしていく、フリーキャッシュフローにどれだけ余裕があるから、新規事業開発が花咲くまでどれだけ待てるのか?を追いかけます。

①から派生する形で、製造業だと、生産効率、品質指標、在庫回転率、設備稼働率……等々をモニターしなければならなくなるかもしれませんが、それはここで話題にしている、私の定義する事業戦略とは次元の異なる話です。上で述べた通り、怖いのは風呂敷を広げすぎることですので、極力シンプルに、追いかける指標を絞ってください。

社内状況の把握とリソース管理

製造業における事業戦略の成功を左右する要素の一つに、社内状況の正確な把握とリソース管理があります。

特に中小企業は、新規事業開発専門部隊を配置できず、既存事業を回すだけでいっぱいいっぱいという現況を抱えている場合が多いので、事業ポートフォリオを実現するには、経営陣が本気でそれを実現することを社内に宣言し、人的リソースの配分にコミットする必要が出てきます。

問題は、経営陣はしばしば、自分たちが忙しいことを理由に現状維持バイアスにしがみついて、ゆでガエルに自らなっていくケースが多いことです。富士フィルムが大胆な事業戦略をやってのけた背景には、一にも二にも、崖っぷちぎりぎりで、背水の陣を敷かざるを得なかったことがありました。かくいう私自身も企業の経営者ですが、エグゼクティブコーチを雇う代わりに生成AIに相談して、客観的に社内状況を把握するため本来複数の人間がいないとできない戦略ファウンドリーを一人で実行し、立てた戦略を日々を外界に適用して、フィードバックを得ています。そうしない限りは、現状把握とリソースの投入の優先順位ができないからです。

新しいこと(新規事業開発を含む)を始めるときのハードル

アンゾフのマトリクスのどの象限に進出するにせよ、御社は必ず新しいことに挑戦する必要があります。①市場浸透戦略(既存市場×既存製品)を選んだとしても、既存市場のどこにどうあらたなキャッシュポイントを設けるのか?ということを考えるのは、そのものずばり「新規事業開発」ではないにせよ、新しいものを生み出す試みになります。

そのようなとき、組織は順に、次のようなハードルにぶち当たっていきます:

- その新しいことに取り組むリソース(主に人的なもの)はある/いるか?

- オリジナリティが高いアイデア(収益をあげそうかどうかは、アイデア発案当時では誰も目利きできません)を発案できるか?

- そのアイデアを、顧客の声に真剣に耳を傾けながら、損益分岐点までもっていけるか?

- そのアイデアを、いわゆる「行列のできるラーメン屋状態」でだるプロダクトマーケットフィットまで到達させられるか?

注:④に関しては、必ずしも目指さなくてもよい場合があります。また、③に関しても、ヤフーのPaypayのように、収益化を何年もの間目指さずに面取りにいそしむのを戦略とするケースもあります。

当社(株)StartupScaleup.jpのサービスでいうと、②のハードルを乗り越えていただくために用途開発ツール AIディアソンやアイディエーションのためのワークショップがあり、③を乗り越えていただくためには顧客フィードバックを得るための様々なメソッドがあり、当社ではこれらを急速に「AIトランスフォーメーション」させています。ご興味のある方は、お問い合わせください。

事業戦略の定期的な振り返り

前述の数値目標をリアルタイムに追いかけることで、事業ポートフォリオを常に最適な形に保ちます。原則、伸びない事業は、常にピボットを念頭に置いて検討すべきです。

成功事例から学ぶ事業戦略

由紀精密の見事な独自戦略

むろんこれらの方法をそのまま実行したわけがありませんが、別記事「由紀精密の事業再生(ピボット)が見事すぎる件について」に描いた由紀精密は、たいへん見事に、ここで語ったような事業戦略を立て、そして実行→見事に成功しています。詳細は記事をご覧ください。

まとめ:効果的な事業戦略の策定と実行

製造業の事業戦略は、競合を過度に意識せず、自社の強みを徹底的に棚卸し、既存事業と新規事業の最適なポートフォリオを組むことが出発点です。バリューダイナミクスやシナリオプランニングなどのフレームワークを活用し、将来の不確実性にも備えながら、現実的かつ柔軟な戦略を描くことが重要です。

実行段階では、MVPなどを活用して素早く仮説検証し、成果目標は「既存事業の利益率」と「新規事業の売上」などシンプルな指標に絞りましょう。経営陣の本気度とリソース配分が、持続的な成長と変化への対応力を左右します。

総じて、製造業における事業戦略の策定とその実行は、継続的な取り組みが求められます。市場の変化に即応し、戦略を見直す姿勢を持つことが、持続的な成長を実現するための鍵となります。そしてこれからは、デジタル化といよりもAIトランスフォーメーションが急速に進んでいって、それをフル活用できないプレイヤーが取り残されていきます。製造業企業も従来の枠組みにとらわれない柔軟な戦略思考が求められているのです。

(株)StartupScaleup.jpは、起業/新規事業の専門家が通常支援しにくいとされる製造業の新規事業開発を、私自身のハードウエア事業の開発経験を生かして、生成AIを用いて親身のサポートができるところに強みがあります。ご興味のある方は、お問い合わせください。

イントラプレナーとして、合計8つの新規事業開発を経験。1,300回に及ぶ顧客インタビューの実施経験を持つ。生成AIによるアイディエーションの世界初のサービスである、「AIディアソン」を、2023年の1月に上梓。それ以降も次々とAIサービスをローンチしている。

翻訳書の発行される前の版の、The Four Steps to the Epiphany (邦訳「アントラプレナーの教科書」、リーンスタートアップの下敷きになった本)を所持するほど、古くから事業開発の方法論を考究。最近はアメリカで最新とされるプロダクト開発のメソッドである、継続的発見(Continous Discovery)手法を取り入れ、エフェクチュエーションと組み合わせて事業開発に応用。