目次

イントロダクション

この名言を残したヘルムート・フォン・モルトケは、第一次世界大戦の開戦の責任を問われている、ドイツ帝国軍の参謀総長でした。

ようですが、彼が自らの改定したシュリーフェン・プランに固執した結果、ドイツ軍は大戦に敗北します。これをもじって、われらがスティーブ・ブランク師匠は、このように鋭く指摘するわけです。

ブームを巻き起こし、今や11.8億ドルもの売上をたたき出すカメラ GoPro ですが、創業者のニック・ウッドマン氏は、GoProの前に起ち上げた会社が失敗した二の舞を自ら繰り返すわけにはいかないと思って、自分の母親から3万4千ドルぽっきりとミシンを借り、カノジョと一緒にこつこつカメラストラップを製造、販売しました。カメラ自体をいきなり製造するより、この方がずっとリスクが低く、すぐに市場の反応を試せる、というよりは、顧客の行動を詳細に観察できるわけです。

良いと思われる計画を、今すぐ強力に実行する方が、来週、完全な計画を、実行するよりずっと良い

ビジネスプランを承認するのは誰だ?

前職のコンサルファームで、顧客開発ランチパッドの基礎を講じていたときの話。

というスティーブ・ブランク師匠の非常に有名な言葉を引いて、検証とピボット/イテレーションでプロダクトを変えながら収益を上げることを市場目標に進む

の根本原理を説明しました。

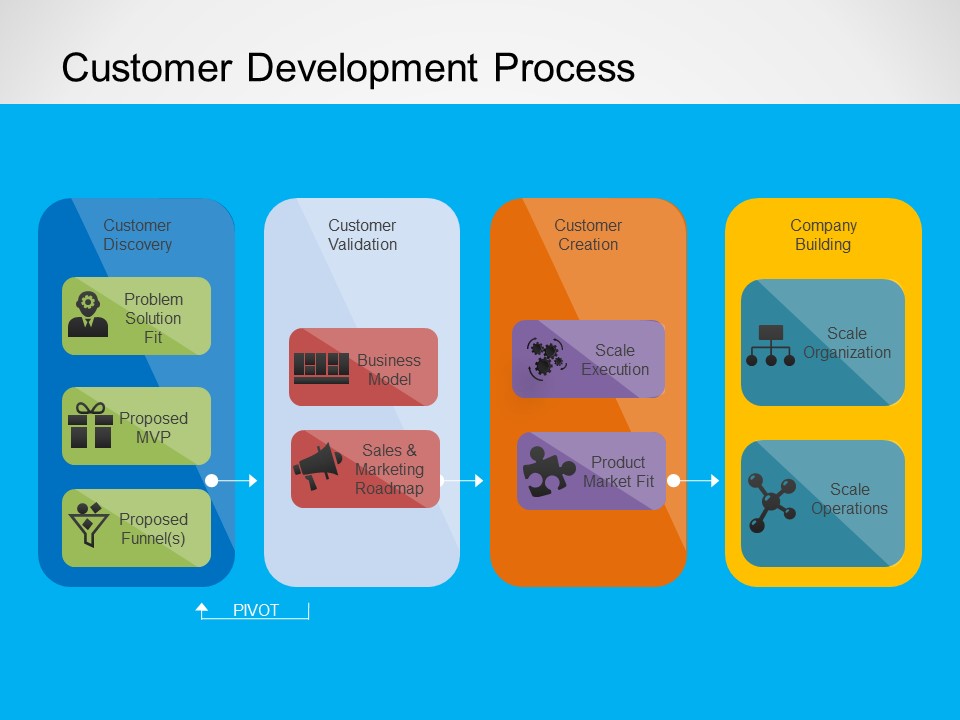

まず、私が何を言わんとしているかは、下図の顧客開発ランチパッドの Four Steps のプロセスを見ていただければお分かりかと思います。

パッと見、違和感を感じるのは、産業が興った太古の昔からいちばん先に来ていたはずのステップ

が最後に来ていることでしょう。でも、これで間違いなく正解なのです。イリジウムの記事で取り上げた通り、ごく単純に、

です。だから検証に検証を重ねて、

なわけです。直観に反するだけで、こちらのほうが、128倍ほど、実は論理的です。

出典:Product-market fit with Michael Seibel (Y Combinator)36分前後

言い方を変えると、スタートアップたちは、最後の最後になるまで、本業を確定してはいけないわけです。だからこそ、BASICプログラムを製造販売していたMicrosoftはOSとその上にバンドルさせるアプリ屋になり、出会い系サイトだった YouTube は動画配信サービスに特化し、ストラップを販売していた GoPro は、いまビデオカメラを製造販売しているのです。

このことを、

と、我ながら至当な形にまとめて表現したところ、ある大手メーカーのお偉いさんに、

と怒られましてね。その次の講座から、言い方を変えることにしました。

こういう言い方をしたら

という感想を漏らす方が続出で、納得いただけたようで安心しました。

新規事業を造るなら

「初年度は赤でも我慢してやるから、翌年度から100億円の売り上げ立てろ」

上記の私に対して怒った方、その方自身は、全然悪くないと思うのです。

なぜなら、会社のルールで、そのように定められているので、彼の立場からはひっくり返せないのだから。この会社はまだ、かわいい方かもしれないとすら思います。

あるエネルギー関連の会社では、イントラプレナーが新規事業を起こそうとすると、上記のように厳しく言いわたされるのだそうです。

また、この会社とは別のインフラ会社では、

100億円程度しか儲からない新規事業の企画書なんか持ってくるなよ

と、ふた昔ほど前は、脅されたそうです。いま「脅された」と書きましたが、我ながら至当な表現で、上記の二社のような内情で、まともなアイデアが出てくると期待する方が無理なわけです。社内の事業開発担当に対して、

といっているのと同じだからです。すなわち、みずから好んで

利敵行為にほかなりません。

ちなみに後者のインフラ事業会社は、既存事業がとうの昔にレッドオーシャンずっぽりで、いま外から眺めていると、顧客からは飛び地すぎる新規事業の無償の PoC にいそしむという、ちゃんと事業戦略ありますか?と思わず伺いたくなるような行動をとっておられます。

は、企業にとってはある意味自己否定ですから、上記のような社風の会社ではうまくいかないのでしょう。

新規事業だったときのAmazon.com「当面赤字を戦略とする」

上記2社のような会社ですと、GAFAを生み出すのは、これはまず無理であり、特に、DXには苦しむことが目に見えています。DXは投資していきなり売上100億単位のビジネスに膨れ上がるような代物ではないからです。

それどころか、

我々は長期にわたって利益を出さずにいきます。これは我々の(事業)戦略です。

1997年、Inc. のインタビューに答えて、ジェフ・ベゾス氏はこう言い切りました。そして、ガベージニュースさんの導出したデータによると、この言葉は、見事に体現されています。Amazon.comは、1995年から2001年まで、営業利益は、見事に

なのです。3つのポイントがあります。

- 営業利益の代わりに長期のキャッシュフローを重視して、それを株主へのレターで説明し続けた

すなわち、キャッシュが入ってきた時点で、それをすかさず、失敗リスクの高い自社の新規事業開発に振り向けた短期で見ると、株式市場は投票マシンだ、長期では、評価のマシンで、これでその会社の真価が測られる。 - pets.comを含め、創業から拡大期に突入したAmazon.comのビジネス、これは成功より失敗のほうが多い

三人のAmazon.comの幹部が、ベゾスの成功と失敗のリストをホワイトボード上に書いた。

後者のほうには、オークション、zShops(eBayに対抗したサービス)、その他のドットコム、買収した企業のほとんどが含まれた。

その時点で成功と目された書籍、音楽、DVDが入った一列目より、失敗リストははるかに長かった。

新しい、玩具、道具、エレクトロニクスカテゴリの将来は疑問符付きだった。 - ベゾス氏は、Amazon.comの経営原則の一つに「Frugality/倹約」を掲げ、低価格戦略を自社の強みとしている。

例:アマゾン・プライム(最近、3回目の値上げしてしまいましたが)、世に出た当時のAWS我々のマーケティング戦略とは、当社の価格戦略だ、すなわち、毎日低価格

Brad Stone, “The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon”, Little, Brown and Company刊

このようなタイプの大企業にとっては、会計上の数値は、決して重要視しすぎてはならないものとなります。私はAmazon.com本国のサイトの、特にプレスリリースを定期的にチェックしています。なぜなら、細かく新規事業をランチして、盛んにテストしている様子が良く見て取れるからです。

たとえば、コロナが世界を侵略した後に登場した、

買い物をした客の駐車場のところまで買った品物を運んできてくれるサービス

など、日本には入ってきていないようです。上掲のエネルギー事業会社の幹部に伺いたいのですが、

日本の立派な既存企業では企画段階で瞬殺されてしまうであろう、こうした

だからこそ、Amazon.comは、社員にデータ活用をもっとしろといまさら告知する必要なんかないのです。

新規事業のブレーキ:ROIという純然たる妄想

出典:Eric Ries, “The Startup Way: How Modern Companies Use Entrepreneurial Management to Transform Culture and Drive Long-Term Growth”, Currency刊

→チーム全員が、ちょっといらっとしながら、挙手

→誰も挙手をせず……

なぜこのような、馬鹿馬鹿しい事態に至るのでしょうか?

答は極めて簡単ですね。RoI/Return On Investment 投資収益率の “R” が、純然たる妄想だからです。計画段階で「スタティックな」市場調査をしても、純度100%の妄想が純度95%の妄想くらいになるかな?程度の効果しか望めません。

(なぜ、市場調査が必ずと言っていいほど的を外すかは、この記事「なぜ市場調査/マーケティングリサーチは新規事業開発で無効なのか?」で説明しました。)

イリジウムの事例で、10年もかけ、大枚はたいて業者に依頼し、念入りに行ったマーケティング調査の結果、

とされたにもかかわらず、ランチしてみたら

のは、この証拠の一つです。

スティーブ・アンダーソン氏は、名著 The Bezos Lettersの中で、投資/investment という視点では新規事業を考えないベゾス氏の考え方を説明するために

という、言い得て妙な用語を新造し、ベゾス氏が「リスクのマスター」(←ジェダイの騎士の師匠(マスター)の「マスター」です)であるとしています。

(太字は引用者)

Amazon.comの新規事業開発戦略には、ポイントが3つあると思います。

- 分子の Return が、プランニング段階では妄想なので、分母をRiskとし、綿密にリスクを計算した

- 顧客を常に念頭におき、間断なく新規事業を創出して、市場で実験し続け

(ときにリーンなやり方の実験でないので、fire phoneなんていう大失敗もやってますが)、

場合によっては、既存事業の大々的なデマーケティングも辞さない - 社内のステークホルダーを説得するためのビジネスプランでなく、

顧客を起点にした、サービスローンチ時のプレスリリースという形で新規事業が企画される

いずれにせよ、上の時代のGEのエンジン事業とは大きく異なる形で企画が行われていることは間違いないです。

RoIベースのビジネスプランではうまくいきにくいことはわかった、じゃあ、どうしろというのだ?

そう思われた読者のために、次章では新しい方法論を議論し始めます。

常に顧客の反応を見て実験的にサービスを見直していくのがリーンスタートアップであると認識しており、得られたキャッシュを原資に取り組んでいくとするならば、基本的には赤字が生じないということでよいのでしょうか。

一方、その考えが正しいとして、本ページに書いてあるような●年後に▲億円というような企画書を経営層から求められる企業文化の場合、対応方法はありえるのでしょうか。同様に毎年の予算作成の中で、来年度以降にいくらの収益を目指すのか、明確な目標を求められる場合も同じく対応方法はありますか(既存事業の考えそのものであり、この考えを変えるべきなのは自明なのですが・・・)

ご質問ありがとうございます。

1. MVPで行った実験の結果が失敗基準未達の場合、赤字になることはありえます。また、Quincy Apparel のように、完璧に機能するMVPを市場に投入し、成功、バズり、その結果を踏まえてスケールしたにもかかわらず、あっという間に倒産した事例もございます。赤字を出さないためには、有償のMVPを上手に設計していくスキルが必須です。

2.対応方法は、私が知る限り3つありますが、無償でブログで公開できるテクニックは、上長の承認を得ないでいつの間にか顧客開発してしまう「野良開発」のみです。ここでポイントは、プロダクトを造ろうとするとMVPとはいえキャッシュアウトしてしまうので、私がやったのは、「顧客だけ開発してしまう」方法です。