インフォリッチ社が中国のスタートアップを買収して、いまやリープフロッグで、香港・台湾・タイにも輸出し始めたサービス、

を体験中です。

事業開発のポイント/CHARGE spotのアドレスする顧客のペイン(痛み、困りごと)

所用あり午後から新宿に出てきたはいいのですが、3時からのzoomに手持ちのiPhoneから入る電源がないことに気づき、慌ててアプリだけは入れておいたこのサービスに飛びつきました。

どれだけ慌てていたかというと、もともとこのサービスのことは知ってはいたが、すっかり念頭から消えていたのに、AppStore で「電源カフェ」というかつて使っていたアプリを探してインストールしようとしたらこのアプリがポンと出てきて、そういえば使ってみようかなと思った次第。

私はいつも

ということを心掛けているのですが、今この状況だと、私の困りごと=ペイン=痛みは、十分この表現に値します。

つまり、何らかの理由で(例えば重いとか、コロナで短時間しか戸外を出歩かないとか)スマホバッテリーチャージャーを持ち歩かない人が、急に充電したくなる状況は、今この瞬間も、どこかで誰かが抱えていてちっとも不思議ではないわけです。

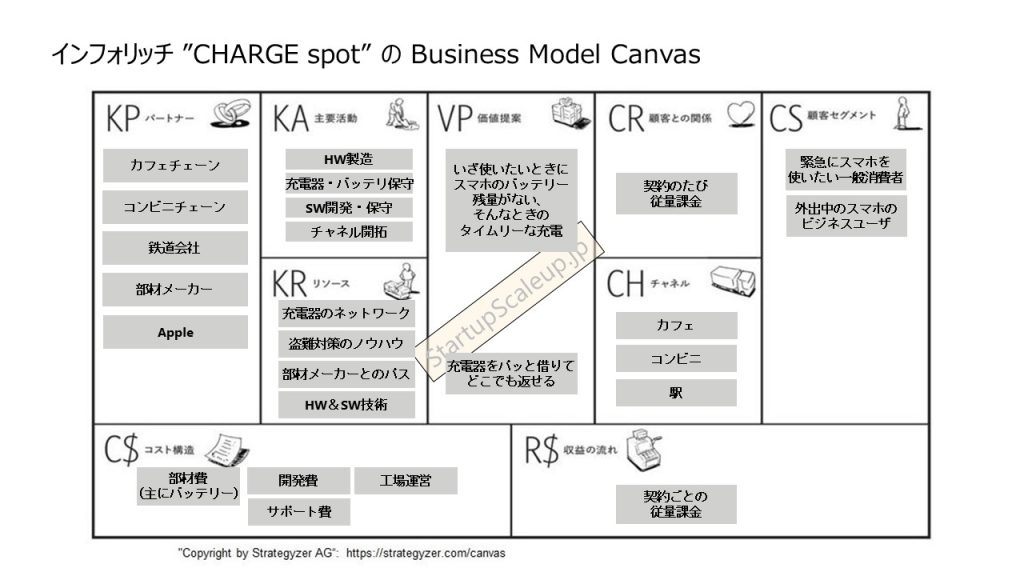

新規事業開発の成功例/CHARGE spotのビジネスモデル

こいつは、悔しいけど?よくできたビジネスモデルです。

機器の開発・製造じたいは多分、たいしたことなかったはず。もともと中国はバッテリー大国で、Teslaのお抱えの電池ベンダーがいくつかあるくらいですから調達は楽で、そのバッテリーにスマホへ繋ぐインターフェースをつけ、顧客がバッテリーを持っていってしまうことのないよう、バッテリーへのチャージは専用機が必要としたわけです。

(ビジネスモデルキャンバスの描き方について、詳しくは「ビジネスモデルキャンバスを理解して事業を成功させる方法」をご覧ください。)

ビジネスモデルのポイント1:バッテリーの持ち逃げ

このビジネスモデルの最大のリスクは、特に東南アジアにおいては、バッテリーの持ち逃げでしょうから、そこのところの対策はがっつりやる必要があります。

実際に契約や仕様を調べていくと、そこのところはかなり凝っていました。

もともと中国ではこのビジネスは普遍的らしいので、その技術はすでにプルーフされているのでしょうし、持ち逃げされたときの保険金なども積んでいるのでしょう。

ビジネスモデルのポイント2: ロールアウトの簡便性

加えて、そのチャージャーの取り回しは当然、素人でもできるし、SuicaやPayPayと異なり、設置場所に特別な機器/施設を造りつけることを必要としないわけです。

これが、例えば携帯電話の基地局とかですと、許可をもらった後からが修羅場だったりします。基地局敷設の工事に、実際に立ち会ったことが2度や3度ではない私がいうのだから間違いない。

そのほかに、電気自動車急速充電器とか、そこまで大袈裟な工事が必要なくても、パーク24 のタイムズ用のカープールとかを設置するのもなかなかに骨が折れそうです。

ちなみにこの「ケイパビリティのスケーラビリティ」とでもいった要素は、意外に重要です。例えばAmazon.comはAWSの展開に際し、DC内のサーバー増設の作業を、ロボットをフル活用してぎりぎりまで自動化しています。

同社は、そこがAWSの命であることをよく知っています。だからこそ、ユーザは

という呪文を唱えるだけで済むのです。

ビジネスモデルのポイント3:強みがどこにあるか?

このビジネスは、明らかに、「さっと借りてどこでもパッと返せる」が強みです。すなわち、チャネル開拓が命だとすぐにわかります。

ユーザの最初のためらいは

で発生するからです。私は、駅ビルの iPhone 修理店から借り出し、充電されるまでは同じ駅ビルのカフェで時間をつぶしたので、これだけなら、正直、たいしたことないなと思ったと思います。

この会社インフォリッチがうまいのは、カフェにチャージャーを置き始めたことです。

昔のカフェチェーンは、サービスの一環として、顧客にPCやスマホ向きの充電を許すため、コンセントを提供していました。しかし今は、コロナ前から、特に繁忙店では電源を潰し、回転を速めています。

この企業はそこを狙って、カフェにチャージャーの配置を始めたのです。

このサービスは最初の30分167円、次はいきなり330円にあがります。カフェ、もういっぱい飲めてしまいますね。

顧客はドキドキして、長っちりはしようとしないでしょう。しかし、カフェとしては、以前の通り、スマホの充電サービスを提供していることになります。

無料だった充電を、さりげなく有料にしてしまっただけですね。当然カフェにも、顧客がこのサービスを使えば、インフォリッチから実入りがあるわけです。

このカスタマージャーニーだと、顧客は

なので、インフォリッチとしては、飛び地で勝負できます。実際に私は周囲にスポットが見当たらない場所にあるカフェでこれを目撃しています。

ビジネスモデルのポイント4:弱点

このビジネスを私が展開するとしたら、いちばん気にするのは、

です。専門用語でこれを

といいます。

ヨドバシカメラあたり、触手を伸ばしてきても不自然ではない気がします。EV用のバッテリとかと違って、知財で固められているわけではないし、ビジネスモデルも複雑ではないので、パクリやすそうにみえるからです。

実際、この記事を加筆修正している2025年においては、私が知る限り、最低でも3社のプレイヤーがこの領域に乗り出してきています。

しかし、おそらく初期の面展開の速さが功を奏したのでしょう、脅威となるようなライバルは出てきていなさそうです。

ここで徹底的に注力すべきは、「充電器のネットワークをいかに速く構築するか?」だということがわかります。デファクトスタンダードをとってしまえば、今から参入してもジャイアントがいるしな、となります。

そこが勝負だと明らかにわかった動きを、インフォリッチはしており、ランチェスター戦略から見ても満点のシェアを享受しています。

ランチェスター戦略に関してはこちらの記事「中小企業はカバディをプレイしろ!楽して儲かる事業戦略:ランチェスター戦略」をご覧ください。

(ちなみにこの「面カバー合戦」に血道をあげて、バラマキまでやり、莫大な赤字(おそらく一千億以上)を出し、ようやく昨年四半期黒字を達成したPaypayがこの戦略の成功者ですが、さすがソフトバンク、この金額はおいそれと真似できない額ですよね……)

教訓/Lessons Learned

名指しで申し訳ないが、日本の大企業特に SIer の皆さんに見習っていただきたいのは、この

です。

日本の SIer の方と話していて驚愕したことがあります。

その証拠に、一緒に動いているアマゾンの営業は、

AWSをどこに提案すればいいか知らないで弊社を頼ってくるし、

AWSをそのままでは顧客に使わせるようにすることもできない

……AWSの営業の立場に立ってみましょう。

ですよ。

SIが大口の顧客紹介してくれて、ぜーんぶ初期導入のめんどくさいところをやっつけてくれて(SIer が全部上位レイヤーで吸収する=AWSには原則、変更はいっさい入らない)AWSの大口リソースが大企業に売れて、楽しっぱなしで、巨額の額の使用量がサブスクで毎月どかどかと入ってくるようになるわけです。だから、ウハウハ、メシウマ。

一方で、SIer のリターンは、多額だが、ワンショットでおしまい。継続案件を受注するのに、またいちからソリューション営業しなおす、めんどくさいビジネスです。SIer の方は、大変まじめな方なんだと思います。しかし、

という自覚がないようです。

これは、その企業の事業開発力が致命的に衰えていることを示唆します。ビジネスのうまさという意味では、スタートアップであるインフォリッチのほうがはるかに優れているでしょう。最初にチャージャー網の構築で猛ダッシュかけてしまえば、あとはちゃりちゃり勝手に収益が上がるのだから。

読者のあなたも、

を徹底的に考え抜いてほしいと思います。