中小企業の存続率をそのまま当てはめて考えてはならない

スタートアップの生存率:1/10,000 その算定根拠

新規事業/事業再生に成功パターンはあるか?

①すべての幸福な新規事業は異なる

②すべての不幸な新規事業は同じである

新規事業/事業再生の失敗を避けるために考えるべきKFF/Key Factors for the Failure

新規事業の生存率

中小企業の存続率をそのまま当てはめて考えてはならない

とあります。しかし、

企業≠スタートアップ

です。

中小企業の中には、大企業からスピンアウト/カーブアウトした企業が多々含まれ、それらはン億という売上を初年度からいきなり余裕で立てることができますし、それとは逆に、私は昔妻とカフェを開きたいねと話していましたが、カフェを1,2店舗出すだけでは、これはスタートアップとは呼べないわけです。

注:私は、スタートアップじゃないければだめだ、とは全く考えません。それらは全くビジネスのあり方が違うのだ、と主張しているのみです。

スタートアップになる気がない、しかし、極めて優良な中小企業というのは、確かに存在するからです。新規事業の、本当の生存率というのははいくつでしょうか?

それは実に、

1/10,000 = 0.01%

です。 99.99%のスタートアップが資金をショートし、つぶれていくのです。

スタートアップの生存率:1/10,000 その算定根拠

私の手元には、複数のデータがあります。

- 日本のスタートアップでエグジットできるのは、200-300/10,000(出所不明、筆者の手元のメモ)

<このデータの欠点> (1) どうやって調べたかが不明 (2) エグジットしたからといって、成功したとは言えない - シリコンバレーに100万個の事業プランが構想されたとして、IPOに至るのは、そのうち6個(出所「ビジネスモデル全史」)

<このデータの欠点> 特に、「構想された」のアイデアの数に関して、 どうやって調べたか?どのように推定されたか? が不明

(「ビジネスモデル全史」には、引用もとが記載されていません) - Yコンビネーターのバッチにアプライしてくる1万社のうち、Product/Market Fitに達するのは、わずか1社か2社

ここに論拠を書きました。

上記①-③の中で、最も確からしい③を、このブログでは正規のデータとします。

ここで、戦慄すべきことがわかります。線形プロダクト開発のガントチャートの矢羽根は、

新規事業/事業再生に成功パターンはあるか?

そんなものないですよ、はなはだ甘いですよ、という話をすでにここに書きました。西海岸で恐らく最もリスペクトされている創業者ピーター・ティール氏は、

を名著 Zero to One で引用して、いみじくもこう指摘しています。

- All happy companies are different: each one earns a monopoly by solving a unique problem.

すべての幸福な会社は異なる、それぞれが唯一無二の問題を解決して、独占を獲得する。 - All failed companies are the same: they failed to escape competition.

すべての不幸な会社は同じである、競争を免れ得なかったのだ。

Thiel, Peter; Masters, Blake. Zero to One (p. 34). Crown.

※「定理」は、管理人が勝手にネーミングしたものです。

①すべての幸福な新規事業は異なる

実は、これとは角度は異なりますが、スティーブ・ブランク氏その人が、ピーター・ティールの第1定理①について、このように語っています。

“A fundamental truth about startups ignored in the Product Development model is they are not all alike.”

「(線形)プロダクト開発モデルで無視されているスタートアップの根本的な真実とは、 スタートアップ同士、すべて似通っているわけではないということだ。」

Blank, Steve. The Four Steps to the Epiphany. K&S Ranch.

新規事業の成功例:Prenetics/プレネティックス社の事例

具体例をあげましょう。ジャック・マーがバックしている香港のバイオスタートアップ Prenetics (TechCrunchのデータ) が、香港初のユニコーンと化しました。

出典:Ft.com “Covid testing biotech Prenetics merges with US Spac in $1.25bn deal”

きっかけは、コロナです。

“Prenetics performs genome testing and disease diagnostics, areas where it sees multibillion-dollar global opportunities.” (上掲記事)

UKのサッカーのプレミアリーグが、この危機の中大会を開催するに際して、選手やスタッフの感染の検査にこの会社のキットを使った、 と上掲記事には書かれています。

この大成功を、他のスタートアップあるいは創薬会社などが、パクれるものでしょうか?

ここで問題は、2つです。

- この会社は2009年に創業されており、当然、コロナの発生など、事業プランに織り込んでいるはずがない。

- たとえば日本で大成功しているバイオスタートアップのペプチドリームは、

保持しているケイパビリティの構成、ビジネスモデルが全くが異なり、 真似できないし、

そもそも真似しようなどとはつゆ思わないと思われる。

すなわち、てんで参考にならないのですよ。せいぜいまねできるとしたら、コロナへの対応の素早さだけで、それはコピーしたことにならないわけです。

新規事業の成功例はなぜコピーできない/コピーすることに意味がないのか?

スティーブ・ブランク氏が指摘する

理由は、スタートアップが投入しようとしている製品のタイプ(新規/既存)と、その投入する先のマーケットのカテゴリ(新規/既存)が、おのおの異なるから、です。

また、菅野寛氏は、別の視点から、このコピーキャット戦略を薦めていません。

- 企業の「価値観や文化」

- 企業の「能力」

- 目に見える個々のアクションをつなぐ全体としての目に見えない「つながり・システム・仕組み」

に分かれます。 いずれも、一朝一夕には真似できないものばかりです。」

ピーター・ティール氏の指摘はもっと直截的で、

です。

どの企業もライバルを叩きのめすことにとりつかれた、 まさにその理由は、フォーカスをあてるべき実質的な相違(管理人注:差別化要素)が全くなかったからだ。

Thiel, Peter; Masters, Blake. Zero to One. Crown.

以下の報道なんかは、ティール氏の耳に入ったら、「やっちゃったか、アイタタタ……」と苦笑いするやつです。

日経新聞:食事宅配大競争、ウーバー・出前館をスタートアップ追う

②すべての不幸な新規事業は同じである

ピーター・ティール氏の指摘は、 競争を免れていないから ということになるのは、

上記の氏の著書の引用からも明白だと思います。

菅野寛氏は、これとは角度の異なる視点でこれを説明しています。

(菅野寛氏は、実は、既存の市場に参入することを否としていません。)

- 教科書の理論を何も考えずに使ってしまう

- 意思決定の質とスピードのバランスを欠いている

- そもそもの出発点としての論点がずれている

- 顧客が求めている価値を提供していない

- 定量的な詰めが甘い

- 不確実性・リスクに対処していない

-

地雷排除をやりすぎた結果、戦略が「尖っていない」

-

実行に際しての徹底度が足りない

-

実行者の意識行動を変えていない

出典:前掲書「経営の失敗学」のp.105 図表8

ここで重要な留意点です。上記9つのブレットの中には納得のいく項目は多々含まれますが、菅野教授の話かけているメインの相手は大企業、強い既存企業である、ということを強く意識する必要があります。スタートアップ、事業再生を目指す企業には、これはこのままは当てはまらないと思います。

しかし、このように、

ことは、非常に意義がある試みで、これをこのブログでは一貫して、主要活動の一部として行っていくつもりでいます。

新規事業/事業再生の失敗を避けるために考えるべきKFF/Key Factors for the Failure

上記の議論から、新規事業に関していうと、

という概念は使わないほうが良い、という結論になります。なぜなら、成功例のコピーは通用しないからです。

その代わりに、

という概念を導入します。

このブログでは多くの実例を分析していちいちKFFを列挙し、そこから共通点を洗い出す、という作業をしていきます。

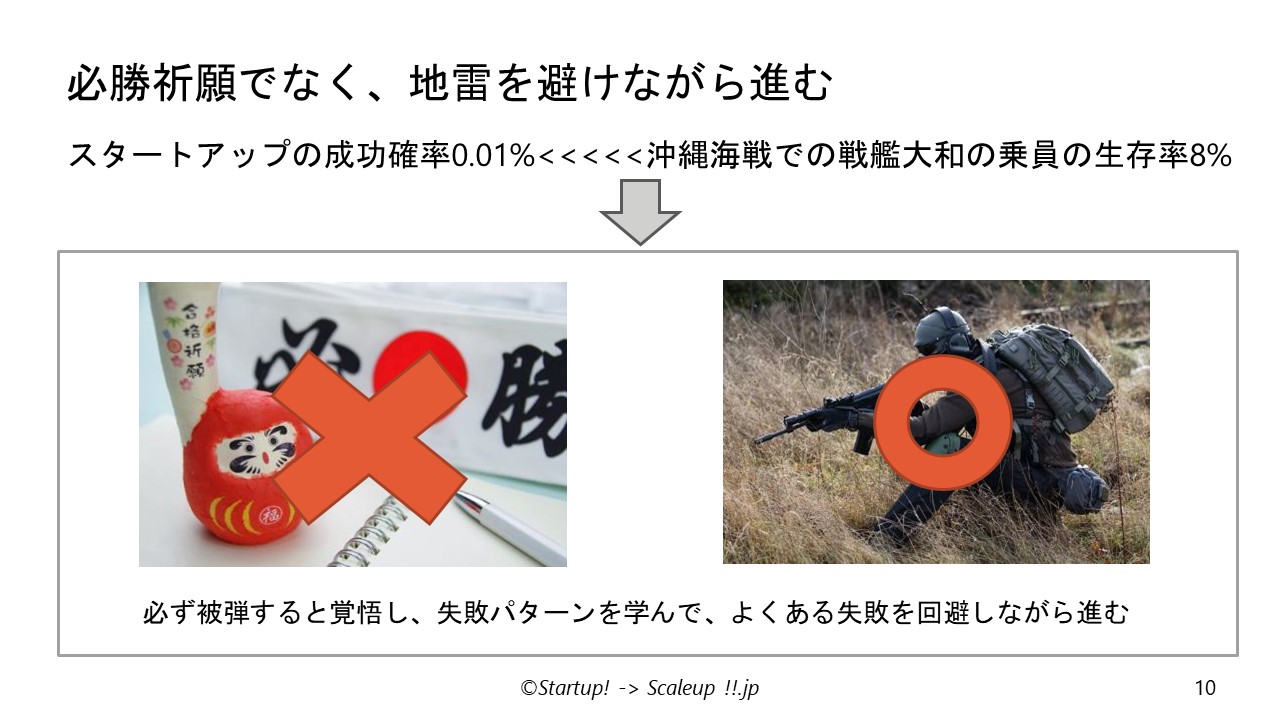

すなわち、新規事業で成功確率を高めたければ、

のではなく、

ことが要諦となります。 そして、KFFの最大にして第一原因が、すでに指摘した、

という線形プロダクト開発メソッドを適用した結果です。さて、次はいよいよリーンスタートアップの登場です。