米IBMは2012年からデザイン思考を本格的に導入し始めました。

- 2012年から2017年にかけて、1000人以上のデザイナーを新たに雇用。

- 「IBM Design Thinking」という独自のフレームワークを開発。

- 大規模な企業文化の変革を目指し、エンジニア主導からデザイナー主導の革新へシフト。

- 2016年までに、1万人以上のIBM社員がデザイン思考に触れる。

顧客体験の向上とイノベーション促進が主な目的。

人間中心のアプローチを全社的に浸透させることを目指したこの取り組みは、IBMにとって大きな文化的・業務的転換点となりました。なんだか、スターウォーズの「帝国のマーチ」が聞こえてきそうな、勇壮な「踊る巨象」の試みですが、この稀有壮大な試みがいかに報われたか、現実をチェックしましょう。

IBMワールドワイドの売上が下がり始めたのは、2011年です。全世界の拠点にデザイン思考が導入され、フル活用されているはずであるにもかかわらず、2011年から下がり始めた売り上げは、

です。

ペルソナ-1.0 そもそも顧客イメージがない

そもそもデザイン思考が多くの企業に取り入れようがあったきっかけの一つに、ビジネスの企画書の中に、顧客像を全くといっていいほど記述しない新規事業開発者があまりにも多いことから、そこを是正するような手法の1つとして、騒がれたことがあったと思います。

顧客の行動をまるで描写していない事業企画というのは、大変高い確率で、失敗まっしぐらなわけです。最もまずいパターンでは、このような事業企画を、そのままサービスとして構築→提供開始するとき、顧客のフィードバックを得ることが原理的に不可能なので、

という、実にみっともない事態まで発生することです……。私はこれ、責任の一端を、「企業のやるべきことは、イノベーションとマーケティングのみだ」と のたまったドラッカーにあると思っています。

Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two–and only two–basic functions: marketing and innovation.

Marketing and innovation produce results; all the rest are costs.

[出所] Peter F. Drucker, “Management: Tasks, Responsibilities, Practices”, Harper & Row刊

ドラッカーはもちろん、マーケティングという言葉を狭義では用いていません。顧客のニーズをとらえ、それを満たすためのサービスの創出までをこの言葉で表現しているものと、私は理解しています。であればこそ、売文の達人ドラッカーは、その信者たちに深刻な誤解を与えました。

- イノベーション=新製品づくり と マーケティング=サービス拡販 は、画然と二つに分けて考えることができる。

- 第一にイノベーション、第二にマーケティングを考えるべきで、つまり、まずは自社に何が造れるのかを優先で考えるべきで、それをマーケティング部門は、顧客のニーズと、(無理にでも)合わせこむ機能を持つべきだ。だから、イノベーター=新規事業開発担当は顧客像のことをろくすっぽ考えないでも無問題。

つまり、このペルソナ-1.0は、

と、ドヤ顔でゴミみたいな事業企画の帳尻を別部門に合わせさせようとする、自分勝手で図々しい

らを、わんさと生み出したのです。

ペルソナ 1.0 暴走する妄想

デザイン思考が世に浸透してきた時代の、

の失敗に関しては、責任の一端はフィリップ・コトラー氏にあります。以前私はコンサルファーム出身の偉い経営学者の話を聞いていて、開いた口が塞がらなかったことがあります。その先生曰く、

そうです……。私の心境は川合巡査のそれです。

川合巡査「ふぅん」

源巡査部長「川合!お前気をつけろ。下ネタの話題以外、反応薄くなってるぞ」

[出所] 泰三子 著, 「ハコヅメ 20巻」, 講談社刊

2軒の競合するラーメン屋を使い分ける同一人物=完全に一致したペルソナ

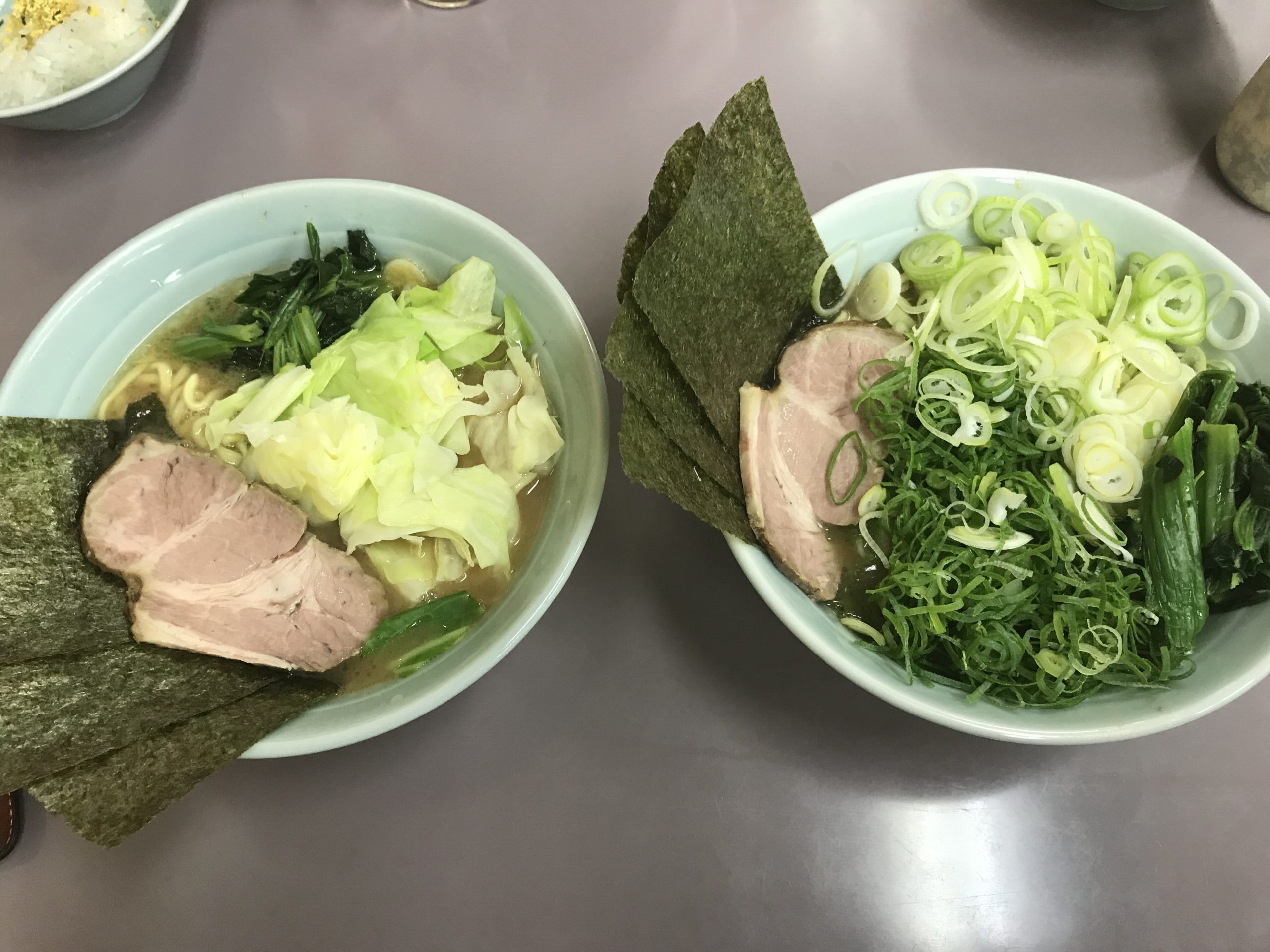

ごく単純な例を考えて、このピンボケな考え方に反論してみましょう。例えば、私の最寄り駅近くに、2軒のラーメン屋があります。両方とも九州ラーメンですが、1店舗はラーメン一蘭、もう1店舗は横浜家系ラーメンです。

ラーメン一蘭は、カウンターの席が全て仕切りで個室のように分けられており、ラーメンファンが、おいしいラーメンを没頭して食べるにいそしむ空間がそこにはあります。当然、この空間に未就学児童を連れて行くと、全客のひんしゅくを買います。

一方で、私の家の近くの家系ラーメンは、明らかに家族連れをターゲットとしており、子供を連れて行くとおまけのガチャガチャを回すことができ、そのガチャガチャからはクーポンと飴玉が入ったカプセルが出てきます。

私はこの2店舗をサラリーマンの時に使い分けていました。会社でうまくいかないことがあって、落ち込み気味の時は、ラーメン一蘭で少し集中した環境で1人の世界に閉じこもりました。一方で土日にそんなことをしたら嫁に怒られてしまうので、ときどき未就学児童の子供を連れて、横浜家系ラーメンのほうでお昼を食べさせていました。

さてここで質問させてください、コトラー先生。私という同一人物、したがって

が、これはアレですかね、もしかして、

でした?どうもすみませんね。(この手のセグメンテーション分析手法は、別記事「事業開発の鉄則:顧客をセグメントしても意味などない」でも徹底的に分析、批判しています。)

また、別の例も考えてみましょう。例えば

って、どんな感じですか?何歳くらい?性別は?趣味は?私がどんなに頭をひねって考えても、せいぜいが

程度しか、属性を描写することができないのですが、これってやっぱり私が不勉強だからですかね。

暴走する妄想

そして、セグメントごとに一生懸命ペルソナの属性を考えるというデザイン思考では非常に重要とされるアクティビティにより、サービスは

に引っ張られます。数日間の間、タコ部屋に閉じ込められて一生懸命ペルソナを考えたチームは、出来上がったそのペルソナ、すなわち

に対して、執着を抱くのです。(「a phantom target/幽霊ターゲット」という呼び方を考えたのは、ジョブ理論の生みの親の一人として有名な、IBMの新製品開発担当上がりのコンサルタント トニー・アルウィック氏です。)

という、冷静に考えると、100%外れているに決まっている考え方は確固たる信念と化し、熱心にこの作業に取り組めば取り組むほど、チームの中に強固に根差していきます。その結果、

されて、事業開発が不退転で進む、となります。結果は火を見るよりも明らかです。

クレイトン・クリステンセン教授に公認されたやりかたで、ジョブ理論をフレームワーク化し、とくにジョブマップの概念を構築した功績の大きい上述のアルウィック氏は、いみじくも自著でこう指摘しています。

Customer personas that are built around demographic and psychographic data and claim to represent customer “segments” are highly misleading as they usually create phantom targets.

[出所] Anthony W. Ulwick, “Jobs to be Done: Theory to Practice”, Independently published刊

実際私は、何度も事業開発者たちから、まじめな顔でこう質問されています。

……毎回 返答に困るのですが、はっきり言っても言わなくても、存在しないに決まっています。覚えていますか、それはそもそもあなたの妄想なんですよ……。

私は、彼らの事業開発者を馬鹿にする気には全くなれません。チームで一生懸命ペルソナを考えるという、しばしば百害あって一利なしの作業の、彼らは哀れな犠牲者です。まじめだからこそ、最初は妄想と承知の上でペルソナづくりに没頭し、その結果、いつの間にか倒錯した心理に陥ってそれが妄想であるとは思えなくなり、このようなわけのわからない状況に追い込まれるのです。ペルソナには、このように、事業開発の足を引っ張る罪深い側面があります。

シン・ペルソナ=ジョブマップ

このように、そのままでは役に立たないペルソナを、大改造、整理し、別のフレームワークを適用することで、徹底的に役に立てる方法があります。原則は、たったの2つです。

- ペルソナは属性ベースではなく、顧客の行動ベースで作る。

具体的には、属性の代わりに顧客のジョブマップを定義する。

- 一旦ペルソナを作ったら、ぐずぐずデザイン思考のワークショップなんてやってないで、ペルソナを作った次の瞬間にオフィスを出て、そういったペルソナが実在しそうなところを探し回り、インタビューさせていただく機会を得る。こうすることで、妄想に過ぎなかったペルソナは、即座に「実体化」します。(顧客にインタビューを行う方法は、別記事「事業開発に必須:「潜在ニーズ」を見つけ出す顧客インタビュー」で詳しく紹介しています。)

ジョブマップとは何か?

ジョブマップとは、顧客の行動を次の以下の8ステップに分けて分析するものです。

- ステップ1 定義する。

- ステップ2 収集する。

- ステップ3 準備する。

- ステップ4 確認する。

- ステップ5 実行する。

- ステップ6 モニターする。

- ステップ7 改善する。

- ステップ8 ジョブを完了する。

これだとさっぱりイメージできないので、わかりやすい実例でこれを説明します。

Step 1. (ジョブの)定義

曲目の決定Step 2. (情報)収集

練習用教材を集めるStep 3. 準備

教材を用いて、各自、自宅練習するStep 4. 確認

パパ全員で合同リハStep 5. 実行

卒園式本番で踊るStep 6. (ジョブ遂行の様子を)監視

観客の様子も含め、踊っている自分たちをチェックするStep 7. 改良

反応今一つなので、アドリブを加えるStep 8. 決着

打ち上げの席上で反省会

このようにステップごとに みじん切り にしてみると、とてもわかりやすいわけです。そして、パパたちは、Step 3で、プロのダンサーがパートに分けて鏡の前でUSAを踊っているところを撮影した、youtubeの動画を「ソリューション」として利用したわけです。

キーエンスの見事なジョブマップ活用例

キーエンスの昔からの主力製品の一つに、蛍光顕微鏡というものがあります。これは、細かいところを見やすくするため蛍光塗料を塗布した試料を

に、研究者が観察できるようにしたという、画期的な製品でした。一橋ビジネスレビューは、このことをこう説明します。

[出所] 一橋大学イノベーション研究センター 著, 「ビジネスケース『キーエンス~驚異的な業績を生み続ける経営哲学』」, 東洋経済新報社刊

この御大層な一文を読んだとき、私は「くっだらねえ、だから何さ?」(警察漫画『ハコヅメ』の藤の言い方で)と思いましたね。だって、

って、ぱっと見 立派そうに書いているけれど、よく考えたら、中身が何もないですよね?この「潜在ニーズを発掘」する行為はすこぶる属人的で、再現性ゼロだから。

(この種の、従来のマーケティング理論の「市場ニーズを把握するのは大事だ」的な言い方の限界を指摘し、それに代わる具体的な方法論を述べたのが、この記事「「市場ニーズ」を理解して競争力を高める方法」です。)

実際にキーエンスの技術営業が何をやったかというと、

のです。ビジネスエスノグラフィとは、顧客の行動の子細な観察です。実際にはジョブマップはその技術営業の念頭にはなかったでしょう。実際に行ったのはこの「業務プロセス」の観察で、

Step 4. 確認

暗室が使えることを確認する

Step 5. 実行

わざわざ顕微鏡を暗室に運び込んで観察を行い、メモを取る

のところに、顧客が

を見つけたから、「暗室を顕微鏡の中に しつらえる」というコロンブスの卵で、これを解消したのです。

ジョブマップをフル活用するためには

上で述べた通り、顧客をセグメントごとに分けることにはほとんど意味がありません。その代わり、顧客の行動を、このようにジョブマップでまとめることの方がはるかに大事なのです。このジョブマップは、もはや「ペルソナ」と呼ぶことがきついので、以降は素直に、ジョブマップで押し通していきます。

- ジョブマップで、顧客の行動を8ステップに分けて分析し、仮説でいいので、裏紙の裏にざっとメモしたら(パワーポイントもワードも不要)

- 間髪入れず、そのジョブマップに愛着が生じる前に、実際の人間の行動を確認しに行きます。

このとき大切なのは、

というフットワークの軽さです。私が見ていて、多くの事業開発者に見受けられる共通した改善点は、とにかく腰が重い、というものです。製品を開発し始める前どころか、

という行動が、高速に成長する事業を生み出すために、非常に肝要です。

まとめ

以前、日本IBM出身の極めて優秀なコンサルタントと話したことがあったのですが、その方はこうおっしゃっていました。

……私はようやくわかった気がしました、だからIBMはデザイン思考で売上の逓減を持ち直せなかったのです。

↑これ(「デザイン思考を使ってビジネスプランを作る」)、全く的外れです。そうではなくて、顧客の行動を定義したら、即座に、

この順番で、躊躇なく、シームレスに動くことが非常に大事です。こう言うと、大企業にお勤めの方々は、

と、こう仰いますが、本当にそうでしょうか?

というルールが、本当に、御社の中で明文化されていますか?私はあるとき、ある企業の、技術上がりの事業開発者から

と、おっしゃっているのを聞いて、絶句したことがあります。こう伺いたくて仕方ありませんでした。

私はイントラプレナーとして社内で事業開発をやっていた、2000年代の初頭から、ずっとこの順番で行動していました。だって、完成したビジネスプランには、生の顧客の声を盛り込むことができるのですから、説得力は間違いなく増すとは思いませんか?

さあ、「オフィスの外に出る」/”Get out of the building” を実践しよう

「ビジネスプランを完成させる前に、顧客の行動の実態を把握しに行く」を実践するためには、顧客インタビューを行う必要があります。

累計で1,300回以上、新規事業開発のために顧客インタビューを行ってきた私が、そのノウハウを手順書の形に起こしたのが、こちらの記事になります。

イントラプレナーとして、合計8つの新規事業開発を経験。1,300回に及ぶ顧客インタビューの実施経験を持つ。生成AIによるアイディエーションの世界初のサービスである、「AIディアソン」を、2023年の1月に上梓。それ以降も次々とAIサービスをローンチしている。

翻訳書の発行される前の版の、The Four Steps to the Epiphany (邦訳「アントラプレナーの教科書」、リーンスタートアップの下敷きになった本)を所持するほど、古くから事業開発の方法論を考究。最近はアメリカで最新とされるプロダクト開発のメソッドである、継続的発見(Continous Discovery)手法を取り入れ、エフェクチュエーションと組み合わせて事業開発に応用。