大きくなったらアイドルになりたいです

今でもこんな声はまだまだ聞こえてきますが、一昔前までは、子供が将来なりたい職業といったら、こんな感じでした。それが今では、

と、こんな希望が全然珍しくなくなった。TVタレントがYouTubeに降りてくるのじゃなく、YouTuberがTVCMに出演するのも全く当たり前。実に恐ろしい世の中になったものです。そんなふうに、新しい職種、VTuberなんていう存在まで生み出し、良くも悪しくも子供の夢まで大きく変えてしまった、巨大動画シェアリングプラットフォーマー

ですが、

もともと何屋さんか、ご存じでしょうか?

ピボットは事業の形を丸ごと変える

目次

出会い系サイトとして企画されたYouTube

実は、もともとは

です。

えーっ、マジで?いや、マジです。

Guardian : YouTube was meant to be a video-dating website

上の記事の中段あたりに、女性が自らのアピールをしている動画があります。コメントはなるべく控えたいのですが、いや、これはいろいろきついですな……これをもって、お互い異性同士アピールしあってほしいと思っていたわけですね。創業者たちはこのサービスを

と呼んでいたそうです。最近、ビデオ機で聞いたキャッチコピーのような……

出典:Medium : The Story Behind YouTube’s History as a Dating Site

で、売れたかというと……

という、本ブログ的には全く見慣れた例の光景が、そこに展開したわけですね。上記の Medium の記事の分析では、今日の巨大な出会い系市場から類推するに彼らの戦略は間違っていなかったが、

ということのようです。このように事業の開始のタイミングを間違えることを

といいいます。

より売れるサービスへとピボット(事業転換/本業転換)

悩みに悩んだ創業者たちは、あることに思い当たります。創業者の一人カリム氏は、2004年のスーパーボウルでのジャネットジャクソンのワードローブ姿のスキャンダラスな動画が、ネット上のどこにも見当たらないことに気づきます。同じ年のインド洋の津波の様子も、です。

出典:LinkedIn: The You-turn: YouTube’s inglorious pivot story

自分たちが構築したプラットフォームが具備した技術をもってすれば、恥ずかしい自画撮り動画を同じプラットフォーム上に集まっている(?)異性に見せるのではなくて、自分が撮影した任意のクソ面白い動画を、世界中の誰とでも広く共有することができるはずだ。こうして、巨大動画メディアの最初の一歩が踏み出されます。

ときは2006年、創業一年後のことです。

事業再生のカギ:ピボットには軸が必要

MBA のスター選手が華麗にピボットをきめるとき、彼らは鍛えぬいた体幹を軸に、安定した回転を行います。でないと、手元にボールを置いたまま、敵をかわせません。

事業転換という意味でのピボットにも、実は全く同じことが言えます。

エアウィーヴのもともとの生業はなんだったか?

さて、この記事はクイズ尽くしです。

寝具メーカー、エアウィーヴ社が零細企業だった頃に製造していたものは何でしょうか?

この機械、例えば、釣り糸を撃ち出すことができます。零細企業だった日本高圧電気は、海外勢に押されて屋台骨が傾き、社員も5人まで減って、倒産の危機にあえいでいました。

そんなとき、学生時代事故にあって頸椎を痛め、長い間ひどい肩こりに悩んでいた高岡社長がふと、「うちの射出成型機が撃ちだす釣り糸をマットレスに詰めて寝たら、体の凝りがほぐるのではないか?」とひらめきます。で、実際にやってみたら快眠でき、体の調子が良くなったので、売り出したら、1年後には安定した売上が立つようになり、某スケーターさんが大会参加のおり、必ず常備していることをTVのインタビューで知った社長がCMのオファーをして、健康寝具としての大ヒットにつながります。

日本高圧電気改めエアウィーヴの華麗なるピボットです。

出典:2018/4/16 日本産業新聞

(↑の記事の中では、「発想の転換」とピボットを表現しています。)

事業再生のカギ:ピボットの軸

お気づきでしょうか?

YouTubeの場合は、動画をカンタンにシェアする技術、エアウィーヴの場合は、プラスチックの成型技術がもともとあって、それを別の形で十分に利活用したからこそ、そこに大きなチャンスが生まれたのです。この記事でとりあげた由紀精密も、精密加工という

があったから、見事に新しい事業を創出できました。

ピボットの軸になる、事業コア/強みについては、このシリーズで記事にしています。

事業再生のカギ:「ピボット」と「イテレーション」とは違う

さて、アジャイルなどで

という用語を見かけたことのある読者の方も多いかと思います。

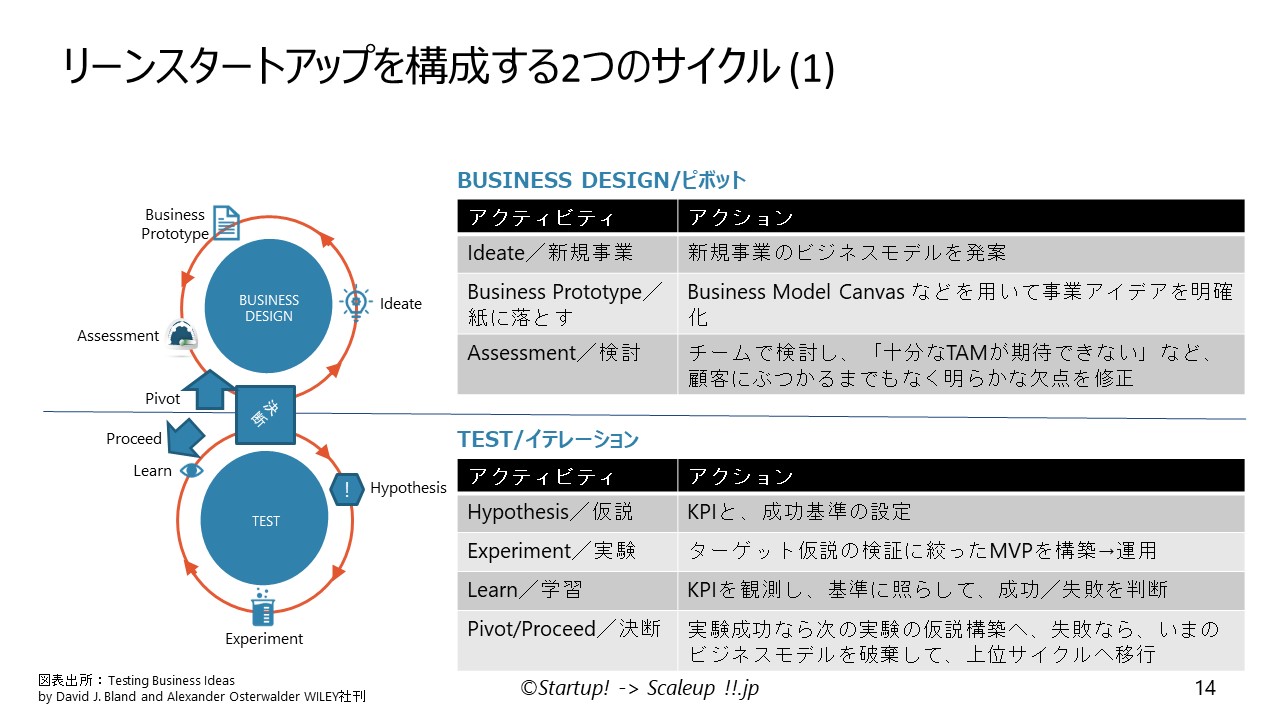

このイテレーションとピボットとを、YコンビネーターのCEO、マイケル・サイベル氏と、日本が誇る最高のシリアルアントレプレナー、麻生要一氏の見解を総合して、本ブログではこれらを下記のように分けて定義しています。

| 分類 | 方法 | フェーズ | 頻度 | |

| ピボット | 1 | 紙ベースでアイデアを検討→変更 ビジネスモデルキャンバスを燃やすだけなので、気軽にピボットできる。 |

事業開発開始から1か月程度(Idea) | 1週間に2度あることも |

| 2 | 今までの事業アイデアを丸ごと捨て、新しいサービスを再構築する。重いピボットで、企業体力を以下の2つのオプションがある。 (1) CS/顧客セグメントを変更 (2) CSはそのままに、サービス内容を変更 |

High Fidelity MVP製造以降(Prototype→Launch) | 稀※ | |

| イテレーション | 顧客フィードバックから、製品(MVP)に機能追加/機能変更を加えていく | Prototype→Growth | 頻繁 | |

ピボットの例

顧客セグメントピボット/Customer Segment Pivot

顧客セグメントを大きく変えた、成功したピボットの例として有名なのは、Facebook/フェイスブックが、半秘密クラブ的な大学生の集まりから、広く一般の人々に展開した例でしょう。

PIVOT: WHAT DOES IT MEAN IN ENTREPRENEURSHIP?

これはイテレーションがもたらしたピボットともいえます。同社は事業立ち上げの初期、大学を一校一校回りながら、サービスをインプリしていった経緯があるからです。

サービス内容変更ピボット

この記事で取り上げた事業再生の例は、すべてサービス内容変更ピボットになります。また、上記二つの合わせ技のピボットも珍しくありません。要するに、

上の1つ以上の要素が、かなりサービスを造りこんでしまった段階で、書き変わるとご理解ください。

イテレーションの例

iPhone

iPhoneなどは、毎年イテレーションしています。半年ほど前、iPad Proの大きい奴を購入したのですが、すでに持っているiPadとの同期がめちゃくちゃ簡単になっていて、びっくりしました。また、みなさんもiOSのアップデートの度に

と思ったことが一度や二度ではないと思います。

Apple はハードウエアに関しても定期的に新しいものを出して、倦まずたゆまずイテレーションを繰り返し、2007年の初代ランチ後からずっと、iPhoneを徹底的に磨きこんできたわけです。

ロボット掃除機

実はルンバは、イテレーションしかしていないです。どういう意味かというと、

からです。iRobot/アイロボットが初代ルンバに取り組んだとき、それは、プロトタイプを含めれば世界初のロボット掃除機ではなかったですし、どんなメーカーであっても、

生産コスト<顧客のWilling To Pay(この値段だったら支払ってもよい価格)

とさえなえれば、ロボット掃除機を出すことはできました。

iRobotが非常に見事だったのは、

- ユーザが最も使いやすいロボット掃除機を企画し

(当然、前例がないので『市場調査』などやりようがない) - 自社製品である軍事用の機雷駆除ロボットの技術を転用して、以下の2条件をみたす製品を製造し、

(1) 生産コスト<顧客のWilling To Pay

(2) 非常に頑健で、どんなに壁にぶつかりまくっても、めったなことでは壊れない - 初代を出した後、頻繁に、ハードウエアとソフトウェアの改良を続けてきた

ことです。③こそ、文字通りイテレーションです。このイテレーションの威力を、我が家はよく知っています。

我が家は3代目のルンバを購入し、いまも最新モデルを使っていますが、使い勝手が半端なく向上しています。我が家はルーロ、オーブなどの競合製品も使ってきたので、その差が歴然と感じられるわけです。

たとえば、iPhoneアプリのリモコンですべての操作ができるため、ベッドの下などでスタックしたときに、iPhoneのボタン一つで、勝手にその下から出てきます。スタックしたときのエラーコードを、言葉で宣言してくれるのも助かる。

また、iRobot は、Tesla/テスラと一緒で、膨大なロボット掃除機の走行データを持っているため、掃除の経路がどんどん改良されています。昔のルンバは、

おいおい、そんな経路を何度も繰り返し走るほど、人生は長くないぞ。また挫折して基地まで帰れなかったんかい、軟弱もの!

というルートを走っていましたが、最近は明らかにこれが少ない。自分がいつも走り回る部屋の状況をつかんで、最も無駄のない、かつ、もっともスタックしにくい経路を走っています。

参考文献

大谷和利 著, 「ルンバ」を作った男 コリン・アングル「共創力」, 小学館刊

iRobotの社歴がわかる、貴重な文献です。ロボットの事業をされている方のみならず、ハードウエアメーカーにとっては、なかなかインサイトに富んでいると思います。中でも、B2G事業で得た技術の強みを、上手にピボット後のB2Cに生かしたくだりは必読。

山田英夫・手嶋友希 著, 「本業転換――既存事業に縛られた会社に未来はあるか」, KADOKAWA刊

ピボットに関してしか語っていない、珍しい本。事業再生を試みたい方は必読です。

おわりに

さて、今回は、新規事業開発と事業再生双方でカギとなる

ピボット/イテレーション

について、その基本を解説しました。

ピボットについては、どのようなタイミングでどのように行うべきか?うんちくが相当ありますので、追って詳細を記事にしていきます。

次にはこちらの記事「RIZAPは、英語を教えてもいいのに、なぜ、ジーンズは売ってはいけないのか?」をお読みください。