そもそもの話から。

「ビジネスモデル/business model 」の定義は百人百様

えらい経営学者の国領先生が、こんなふうに定義なさっているそうです。(ウィキペディア丸写しですみません。)

- 誰に、どんな価値を提供するか

- その価値をどのように提供するか

- 提供するにあたって必要な経営資源をいかなる誘因のもとに集めるか

- 提供した価値に対してどのような収益モデルで対価を得るか

私みたいに頭の回転の遅い人間ですと、1, 2はともかく、3, 4 となってくるともはや理解は怪しくなってきます。

って、なんかこう、夏の虫みたいな感じ……かな?

確かに、パートナーをはめて自分たちは楽する、というケースは無きにしも非ずですがね。←これはいかにも私の曲解です、すみません。国領先生。

以前、Retty を「ビジネスモデル」で検索し

とコメントのあったレストランに行ってみたのですが、美味しいと評判の料理が1日限定何食しかないから、朝早くから予約のために並んでチケットをもらうということ以外は、なんということもない、ごくフツーの外食ビジネスでした……

と思った次第です。

そこで今回から数回で、私がさんざん使い倒してきて、使い勝手を保証できる事業開発ツール

を、丁寧に取り上げようと思います。

ビジネスモデルキャンバスを使うと、以下のメリットがあります。

- ステークホルダーの全員の、ビジネスモデルに関する認識を、ほぼ一致させることができる

- 事業企画の考え足りないところをチェックして検討し直し、モレをなくせる

- Leap Of Faith Assumptions (根拠のない思い込み)に現時点でなっている要素を洗い出し、仮説の検証作業に入れる

- 「この事業がうまくいかないとしたら、どのような事態が生じたときか?」という視点からリスクを洗い出せる

3. と4. 、似ていますが、厳密には異なる作業です。

世の中には、

とか、

みたいなのが溢れているみたいですが、事業開発で使うキャンバス群は全て、

のです。とくにビジネスモデルキャンバスは、

です。この記事のみならず、このブログ全体で、したがって、書き方よりは、

を中心に説明していきます。

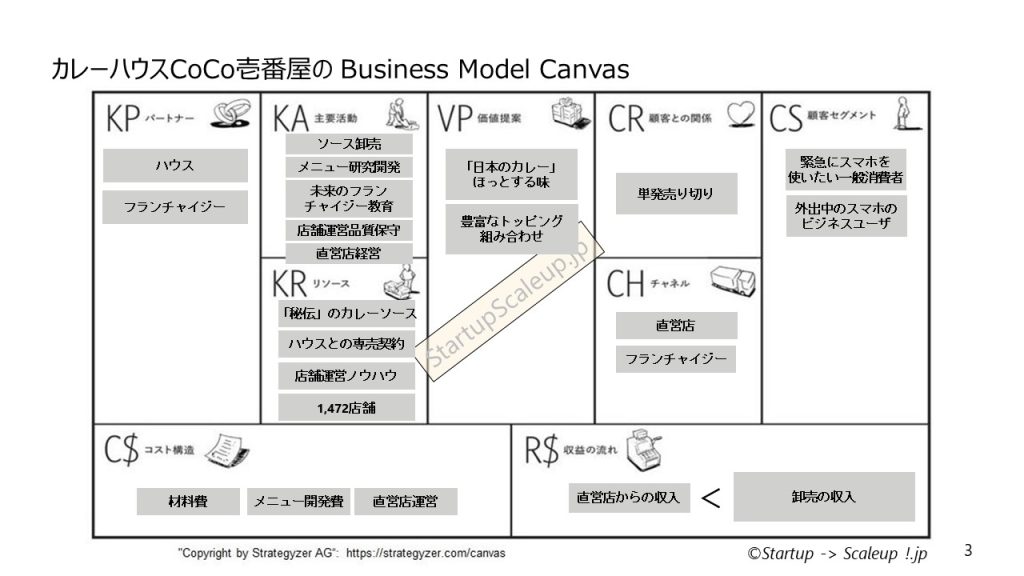

CoCo壱のビジネスモデル

昨日は、久しぶりにCoCo壱でランチしました。ロカボ始めたので、利用しやすくなりました。CoCo壱というと、創業者の社長さんが毎朝アンケートを全部読むとか、各店舗が独自のメニューを実験的に出すことができるとかで有名ですが、

出典:宗次 徳二 著, 「CoCo壱番屋答えはすべてお客様の声にあり」, 日本経済新聞出版社刊

ビジネスモデル上のいちばんのポイントは、実は、

というところにあります。

それを、CoCo壱のビジネスモデルをキャンバスに描いて説明していきます。

ビジネスモデルの中心に来てそれを支えるものは

という、

に入ります。このボックスには、

が入るのだ、と覚えてください。ビジネスモデル全体を支える屋台骨です。

CoCo壱にとっては、これは、

のトップにくる、いわゆる「日本のカレー」のホッとする味を出すために必須の要素である、ハウス食品と共同開発してきたカレーソースです。

ハウスとの契約で、これは、ハウスは他社や消費者に売ってはいけないことになっています。

そして私がカレーショップを、

という書き方をしたのは、1400店舗という世界最大のカレー屋チェーンの殆どが

だからです。

CoCo壱の自分の店をフランチャイジーとして開店しようとすると、まずはCoCo壱の店舗に入って、みっちりと修行させられます。

ちなみにこのとき、給料はしっかり払われるようです。

そして腕に職を付けていざ独立となったとき、CoCo壱は資金繰りなども支援します。

そして何より直感に反するのは、

という点です。

では、どうやってこのビジネスを成り立たせているのか?

ここでいよいよ、KR/強みの登場です。

という仕組みなのです。これは、

①ハウスが他には販売できず、かつ、②カレーソースが多くの人にうまいと感じてもらえる、

からこそ成り立つモデルですね。

①がなければ、CoCo壱の卸売モデルが成り立ちません。

また、②がなければ、自分でカレー屋をやってみたい人は魅力を感じません。

これが求心力を発揮するからこそ、

の中にどんどんフランチャイジーが加入してきて、その結果、

が太くなり、

売上が増える→業績がよくなる→評判が高くなる→ますますCoCo壱を開店したいという店主が増える

というフライホイールが回るわけです。

という表現については別途解説します。

このモデルを支える前提の一つは、

ことです。

レシピは自社開発なのでそこは大丈夫ですが、接客、顧客に料理を出すタイミング、トラブル対応、アフターフォローに至るまでCoCo壱のブランドを維持するためには、直営店と遜色ない品質を顧客に経験していただく必要があります。

実はこの問題を強く意識し、最初にアドレスして解決したのが、柳井氏が尊敬しているレイ・クロック氏です。

当時のアメリカのハンバーガーチェーンというのは、個々にメニューすらバラバラでした。

そこの統一感を持たせるために、フランチャイジーたちの意思統一をシステマティックなやり方で成し遂げたのが、クロック氏率いる MacDonalds’ Systems でした。

MacDonalds’ Systems もまた、非常に興味深いビジネスモデルを持っているため、本ブログの続編の中で取り上げていきます。

横浜家系ラーメンのビジネスモデル

横浜家系ラーメンを経営しているギフト(2020年東証一部上場)が、実はCoCo壱そっくりのビジネスモデルを作って運用しています。

出汁が美味しいから自分の店舗でも使わせて欲しいとラーメンの店舗のオーナーから言われたのがきっかけで、ラーメン店のプロデュースを有料で手がけることになり、今は、直営店経営とラーメンの具材卸売に関して、CoCo壱とそっくりのビジネスモデルをとっています。

というわけで今回は

の見方の入門の入門編をやってみました。